Sprache – die Basis für Missverständnisse

Wir benutzen sie täglich, denken aber selten über sie nach: die Sprache. Wozu auch, sie funktioniert ja. Aber wie genau funktioniert sie? Wie wurde sie zu dem, was sie heute ist? Wie passt sie sich an neue Anforderungen an?

Sprache muss und soll Distanz überwinden, nämlich die Distanz zwischen einer Person, die etwas mitteilen möchte, und der Person, die etwas erfahren möchte. Diese Distanz beträgt im Gespräch nur wenige Zentimeter, bei einem Brief viele Kilometer, und sie kann Jahrhunderte überwinden. Je größer die Distanz ist, desto schwerer kann es werden, die Mitteilung zu verstehen: Dialekte, krakelige Handschriften und kulturelle Kontexte stellen die Empfänger mitunter vor große Probleme.

Natürlich sorgt Sprache auch für Missverständnisse. Wenn die akustische oder optische Übertragung fehlerfrei war, können immer noch Wörter von verschiedenen Personen unterschiedlich verstanden werden. Sprache ist in gewisser Weise nur die willkürliche Zuweisung von Lauten bzw. Schriftzeichen zu Dingen in der Realität. Damit hängt Sprache enorm von der Sprech- oder Schreibsituation sowie den kulturellen Umfeldern der Sprecher ab: so bedeutet wîb in einem alten Bibelzitat eben nicht abwertend „Weib“, sondern neutral „Frau“ – in diesem Fall kann die zeitliche Distanz ein Missverständnis erzeugen. Zugespitzt formuliert ist es ein Wunder, dass die Menschheit trotz Sprache immer noch miteinander kommuniziert.

Sprache: ein Phänomen der Zeit

Sprache wird durch die Schwingungen der Luft übertragen, ein Sprecher kann nur einen kontinuierlichen Sprachstrom erzeugen, und ein Hörer kann nur einen empfangen und verarbeiten. Zwischen Anfang, Mitte und Ende des Sprech- und Höraktes vergeht Zeit. Damit steht die gesprochene Sprache der Musik näher als irgendeiner anderen Kunst.

Sprache liegt in der Luft

„Sprache“ entsteht durch „sprechen“. Die meisten Veränderungen beruhen darauf, dass Sprache täglich benutzt wird und sich dadurch „abnutzt“ oder „verschleißt“. Laute werden verschliffen, zusammengezogen, abgeschwächt, verstärkt – alles nur, um die richtige Balance zwischen „Sprechaufwand“ und „fehlerfreie Informationsübermittlung“ zu finden.

Bei den häufig benutzten Wörtern, den „hochfrequenten“, entstanden durch die Kombination und Überlagerung der verschiedenen Sprachwandelprozesse unregelmäßige Beugungsmuster, um eben trotz geringerem Sprechaufwand immer noch eindeutig zu bleiben, beispielsweise die so genannten „starken Verben“ im Gegensatz zu den „schwachen Verben“. Würden lesen und geben reguläre schwache Formen bilden, hieße es du lesest und du gebest. Durch die häufige Verwendung verschliffen diese Formen zu du liest und du gibst. Zahlreiche Verben werden heute nicht mehr so häufig verwendet, und es stehen sich teilweise starke und schwache Bildung gleichberechtigt gegenüber: backen – buk/backte – gebacken, sieden – sott/siedete – gesotten/gesiedet.

Die zweite Lautverschiebung (ca. 500) trennte die deutsche von den anderen germanischen Sprachen. Nur im Deutschen gibt es Pfeffer (englisch pepper, niederländisch peper). Da diese Lautverschiebung nur im südlichen Sprachraum stattfand, entstanden zwei sehr unterschiedliche Dialekte.

Wider die Flüchtigkeit

Erst mit der Erfindung der Tonaufzeichnung Ende des 19. Jahrhunderts war es möglich, auch den Klang der Sprache festzuhalten. Aufgrund des Aufwandes hat sich die Verschriftlichung als Transportmedium für Sprache etabliert. Dabei wird die zeitliche Dimension in eine räumliche übertragen, was zum „Schriftbild“ führt. Die kunstvollen Initialen in alten Handschriften und die Gestaltung von moderner Lyrik oder Graffiti demonstrieren den Bildgehalt der Schrift.

Für das Deutsche wird dafür das lateinische Alphabet verwendet, das um vier Lautzeichen (ä, ö, ü und ß) erweitert wurde; dabei entspricht ein Laut einem Buchstaben (a, s oder m) oder einer Buchstabenfolge (sch, ch oder ck). Durch die Vielzahl von Lauten ist die korrekte Aussprache nicht immer sofort ersichtlich (Emaille, Blumentopferde oder Urinstinkt), häufig entscheidet die richtige Betonung (Emáille, Blúmentópf-érde oder Ùr-ínstinkt) über den Sinn. Erst die bewusste Kombination von Buchstaben zuWörtern und Sätzen lässt Sprache entstehen.

Anders als die ägyptischen Hieroglyphen oder asiatische Zeichenschriften wird bei der deutschen Sprachnotierung der Klang in seine kleinsten Einheiten zerlegt, für die jeweils ein Schriftzeichen existiert. Diese ergeben dann hintereinander gelesen das Wort oder den Satz. Dadurch ist es möglich, mit einem nur kleinen Zeichenvorrat jeden Sprechakt „nachzuahmen“. Nur auf die Modulation der Stimme müssen wir beim Schreiben verzichten, können durch Satz- und Sonderzeichen dies jedoch häufig etwas ausgleichen.

Die gängige These zur Entstehung der Schrift geht davon aus, dass sich die Buchstaben aus den Schriftzeichen für Silben bzw. einsilbige Wörter entwickelten. Beispielsweise entwickelte sich das Zeichen für „Stier“ über viele, viele Zwischenstufen (Vereinfachungen, Drehungen) zu unserem „A“ weiter. Der Urvater aller Alphabetschriften ist das Phönizische, das über Griechenland und Rom den Weg um die Welt antrat. Je nach Sprache wurde der Zeichenvorrat verringert oder erweitert. Die Grundformen in ihrer jeweils sofort wahrnehmbaren Unterscheidbarkeit sind jedoch in allen Sprachen bzw. Alphabeten erhalten geblieben – auch wenn beispielsweise Arabisch auf den ersten Blick keine Verbindung zu unserer Schrift erkennen lässt.

Schriftentwicklung

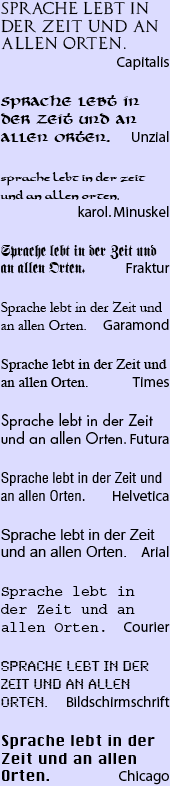

Bei den Handschriften unterscheidet man zwischen Minuskeln (Kleinbuchstaben) und Majuskeln (Großbuchstaben). Verbreitet waren die griechischen, römischen, karolingischen (8. bis 12. Jh.) und gotischen (ab Ende 11. Jh.) Minuskeln, die häufig die jeweiligen Großbuchstabenalphabete ergänzten. Abgesehen von den Runen und den griechischen Buchstaben haben alle abendländischen Schriftalphabete ihren Ursprung im römischen Altertum, dessen Standardschrift Capitalis Quadrata bis ins fünfte Jahrhundert als Buchschrift verwendet wurde.

Die Unziale (gerundete Großbuchstaben mit einigen Ober- und Unterlängen) löste sie ab und wurde zunehmend durch Kleinbuchstaben zu einer Minuskelschrift weiterentwickelt. Die Kursiven (Italic), bei denen die Buchstaben miteinander verbunden sind, fand nur bei privaten und geschäftlichen Aufzeichnungen Verwendung, aus ihr entwickelte sich unsere heutige Schreibschrift.

Die karolingische Minuskel geht auf Karl den Großen (748 – 814) zurück, der ihre Verwendung im großen deutschsprachigen Reich forcierte. Sie entstand in den Klostern von Corbie und Kloster Saint-Martin de Tours.

Die Druckschriften (Erfindung des Buchdrucks 1435 durch Gutenberg) orientierten sich an den Schriften der Buchschreiber. Bald wurden dieFraktur und ihre Abwandlungen Standard und fanden bis ins frühe 20. Jahrhundert weiträumige Verwendung im deutschsprachigen Raum.

In Italien entstanden während der Renaissance die modern wirkenden Serifen-Schriften, die bis heute für Lesetexte (beispielsweise in Zeitungen und Romanen) verwendet werden. Populär sind die Antiqua-Schrift Garamond (Anfang 16. Jh.), die sich in ihrer Gestalt von den handschriftlichen Vorfahren löste. Die Times (1931 für die amerikanische Tageszeitung entwickelt, um gut lesbar besonders viel Text auf wenig Raum unterzubringen) ist heute eine der am häufigsten benutzten Schriftarten.

Aus der Antiqua entwickelte sich ab Anfang des 19. Jahrhunderts die serifenlose Linear-Antiqua (auch als Grotesk bekannt), deren Buchstabenlinien alle gleich stark sind. Mit Bauhaus, Helvetica und Futura hat sie einige populäre Vertreter, die jedoch durch die Arial, die auf jedem Computer mit ausgeliefert wird, in ihrer Verbreitung übertroffen werden.

Mit dem Aufkommen der Schreibmaschinen entstand eine weitere Unterart: die nichtproportionalen Schriften. Sind beispielsweise sonst „w“ und „i“ unterschiedlich breit, so haben bei den Schreibmaschinenschriften bauartbedingt alle Buchstaben exakt die selbe Breite. Bekannt und verbreitet ist die Courier.

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts entstehen regelmäßig neue Schriften, die dem Zeitgeschmack entsprechen (Jugendstil, Bauhaus, Futurismus), sich allerdings meist nur für kurze Texte (beispielsweise auf Plakaten) eignen.

Mit den ersten Computern entstanden weitere Schriften, die anderen Anforderungen genügen mussten – Ästhetik war nicht das Hauptkriterium, sondern technische Überlegungen und gute Lesbarkeit am Bildschirm waren entscheidend (Chicago). Erst seit Anfang der 90er Jahre hat sich auch – im Zuge der steigenden Leistungsfähigkeit – auf den Computermonitoren eine Schriftkultur entwickelt, die nicht mehr nur technischen Erfordernissen entspricht.

Nicht nur die aufwändig gestalteten Handschriften des Mittelalters oder farbige Drucke zeigen die visuelle Gestaltungskraft, spätestens mit Graffiti verlässt Schrift die reine Funktion als Informationsträger und wird zum „Bild“. Die Berliner Verkehrsgesellschaft beispielsweise hat sich wie Volkswagen eine eigene Schrift gestalten lassen, das Siemens- und Sony-Logo bestehen jeweils „nur“ aus dem Schriftzug. So wie jeder Sänger eine eigene, markante Stimme hat, geben sich große Unternehmen und Einrichtungen heute durch ausführliche Regelungen zur optischen Gestaltung von Schriftstücken ein eigenes, einheitliches und markantes Gesicht.

weitere Informationen: http://de.wikipedia.org/wiki/Typografie

Andere Gegend – andere Sprache

Dialekte, regionale Abwandlungen, lokale Besonderheiten machen Sprache interessant und vielfältig. Es gibt keine „Norm- oder Hochsprache“. Diese kann nur ein Konstrukt bleiben, das jedoch den Vorteil hat, dass jede Person diese Sprachvariante versteht. Deshalb sind gerade Beschäftigte in Massenmedien dazu angehalten „Hochdeutsch“ zu sprechen.

Im aktuellen Deutsch gibt es die sehr unterschiedlichen Dialekte Plattdeutsch, Baierisch, Sächsisch, Berlinerisch, Rheinisch und andere. Je nach Definition und Unterteilungsfreude kann die Liste länger oder kürzer ausfallen. Dialekte unterscheiden sich nicht nur in der Aussprache (berlin. jekooft, bayer. g’kauft), sondern haben häufig auch eigene Worte (sächs. nischel für Kopf) oder Wortbedeutungen, mitunter sogar eigene grammatische Konstruktionen (baier. Gestern hamma mir n fuim angsehn.).

Da Sprache auch immer ein Träger der eigenen Identität ist, haben die regionalen Varianten eine wichtige soziale Funktion. Ebenso wie Fachsprachen oder Slang, mit denen sich Sprechergruppen von anderen abgrenzen und damit ihre Zusammengehörigkeit betonen, schaffen Dialekte ein „Wir-Gefühl“. Dabei beeinflussen sich die einzelnen „Deutsche“ gegenseitig, neue Wörter werden in den Wortschatz des Hochdeutschen aufgenommen, Wortbedeutungen ändern sich, grammatische Konstruktionen verschleifen.

Das Wort als Mittler zwischen „Ding“ und Gedanke

Wörter bezeichnen Dinge in der Realität, Vorstellung oder die Beziehung zwischen solchen Bezeichnungen.

Bei den meisten Wörtern ist die Zuordnung zu ihrem Bezeichneten willkürlich. In dem Ding „Haus“ gibt es nichts, woraus sich das Wort Haus ableiten ließe. Nur wenige Wörter wie miauen ahmen die Realität nach, aber insgesamt ist der Wortschatz einer Sprache eine große Lernaufgabe für die Sprecher.

Im Deutschen besteht der durchschnittliche Wortschatz eines Menschen aus etwa 80.000 Wörtern, von denen diese Person etwa 20.000 auch aktiv verwendet.

Das alltägliche Problem ist, dass jede Person mit einem Wort etwas anderes verbindet. Das Wort „Haus“ führt dazu, dass sich jeder ein prototypisches Haus vorstellt: ein Gebilde aus Stein mit Dach, Tür und Fenstern. Bei einigen wird es allerdings ein Spitz-, bei anderen ein Flachdach haben. Denn jede Person bildet aufgrund ihrer Erfahrungen einen eigenen Schatz an prototypischen Bildern aus. Hat der prototypische Elefant nun kleine oder große Ohren, ist er also indischer oder afrikanischer Herkunft? Was in diesem Fall höchstens zu harmlosen Missverständnissen führen kann, ist in anderen Fällen höchst verzwickt.

Daher ist es häufig wichtig, sich über ein gemeinsames Vokabular zu verständigen – dass man also das selbe meint, wenn man das selbe sagt. Aus diesem Grund haben die Wissenschaften und zahlreiche Berufsgruppen jeweils eigene Worte, deren Bedeutung genau definiert ist, sodass eine effiziente, unmissverständliche Kommunikation möglich wird.

Die Einheit ist mehr als die Summe der Teile: der Satz

Ein normaler deutscher Satz enthält mehrere Informationen: wer tut etwas, was wird getan, welche Objekte sind beteiligt, wann und wo und wie wurde es getan – es können aber noch mehr Informationen enthalten sein.

Das Auto ist an den Baum gefahren. informiert darüber, dass in der Vergangenheit ein Objekt namens Auto an ein anderes Objekt namens Baum gefahren wurde. Da ein Auto üblicherweise (noch) nicht allein fährt, geht der Satzempfänger stillschweigend davon aus, dass das Objekt Auto mindestens eine Person einschließt. Die Vergangenheit entnimmt er derWortkombination ist gefahren, denn erst beide Worte ergeben in ihrer Kombination die Aussage über die zeitliche Relation des Geschehens. Was der Baum mit dem Geschehen des in der Vergangenheit fahrenden Autos zu tun hat, steckt in dem winzigen Wort an.

Die Vergangenheit könnte auch in dem einzelnen Wort fuhr ausgedrückt werden. Werden die Informationen auf mehrere Wörter verteilt bzw. sind die umgebenden Wörter ausschlaggebend für das Verständnis, spricht man von einer „analytischen Sprache“. Das Englische ist dafür ein gutes Beispiel, denn Verben werden nur minimal gebeugt und die Substantive erhalten keinerlei Fallendungen mehr, auch Artikel und Adjektive geben keinen Aufschluss über den Fall des Substantives – dieser wird durch die Satzstellung und Präpositionen zum Ausdruck gebracht.

ein Kind der 70er • studierter Anglist/Amerikanist und Mediävist (M.A.) • wohnhaft in Berlin • Betreiber dieses Blogs zanjero.de • mehr über Alexanders Schaffen: www.axin.de ||

ein Kind der 70er • studierter Anglist/Amerikanist und Mediävist (M.A.) • wohnhaft in Berlin • Betreiber dieses Blogs zanjero.de • mehr über Alexanders Schaffen: www.axin.de ||