Probleme einer Gedichtübersetzung Steinmars „Ein kneht der lag verborgen“ im Problemfeld der Parodie

Dieser Beitrag entstand 2006 als Hausarbeit an der Humboldt-Universität zu Berlin im Germanistik-Seminar „Mittelalterliche Lyrik“. Insbesondere die Überlegungen zur Parodie bzw. zum parodistischen Modus lassen die Integration in eine allgemeine Sammlung zum Thema Literatur sinnvoll erscheinen.Einleitung

Diese Hausarbeit setzt sich zum Ziel, die Übersetzung eines mittelalterlichen Gedichtes zu erstellen. Dabei wird die Entscheidungsfindung für eine angemessene Übertragung und deren Probleme nachvollziehbar gemacht. Bei dem Text handelt es sich um „Ein kneht, der lag verborgen“, das Steinmar zugeschrieben wird.

Bereits beim ersten Lesen erscheint einem das Thema des Gedichtes vertraut, gewinnt aber dem vertrauten Thema neue Aspekte ab. Daher liegt die Vermutung nahe, dass es sich bei diesem Gedicht um eine Parodie handeln könnte. Aus diesem Grunde wird die Beschäftigung mit der Übersetzung umfangreiche Betrachtungen und Untersuchungen zur Parodie einbeziehen und diese anhand des Gedichtes praktisch anzuwenden versuchen.

Da Parodie – und darin sind sich alle Autoren zum Thema einigStellvertretend für zahlreiche theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema „Parodie“ – auf einige wird später ausführlicher eingegangen – sei an dieser Stelle auf den Eintrag zur Parodie der Wikipedia verwiesen, der unter anderem feststellt: „Parodien benötigen jedoch nicht zwingend ein konkretes Original. Auch ein Genre als ganzes kann parodiert werden, wenn seine Form gut wiedererkennbar ist. Literaturtheoretisch lässt sich die Parodie als eine spezifische Form des intertextuellen Schreibens begreifen.“ – die Kenntnis eines Bezugstextes (einer „Folie“) bei Autor und Rezipient voraussetzt, läuft eine rein auf Beispiele fokussierte Analyse wie jede intertextuelle Textuntersuchung Gefahr, sich in Darstellungen der Bezugsmöglichkeiten und Bezugsquellen zu erschöpfen. Daher beschränke ich mich auf dieses eine Gedicht, dem nicht unbedingt ein Bezugstext direkt zugeordnet werden kann, sondern das sich auf bestimmte literarische Etabliertheiten bezieht.

„Ein kneht, der lag verborgen“

Originalversion |

Meine Version |

| Ein kneht, der lag verborgen, bî einer dirne er slief, Unz ûf den liehten morgen. der hirte lûte rief: „Wol ûf, lâz ûz die hert!“ des erschrak die dirne und ir geselle wert.Daz strou, daz muost er rûmen und von der lieben varn. Er torste sich niht sûmen, er nam si an den arn. Daz höi, daz ob im lag, daz ersach diu reine ûf fliegen in den dag.Davon si muoste erlachen, ir sigen diu ougen zuo. So suozze kunde er machen in dem morgen fruo Mit ir daz bettespil. wer sach ân geraete ie fröiden mê so vil! |

Ganz heimlich lag der Flegel bis morgens bei der Magd. Hell spannt der Tag die Segel als der Hirte zu rufen wagt: „Nun los, die Herde muss raus!“ Da erschraken Magd und Bursche, ihre Geselligkeit war aus.Das Stroh musst er verlassen und auch die Liebste sein. Jedoch er kann’s nicht lassen, schließt in seinen Armen sie ein. So etwas sah sie noch nicht: wie das Heu über ihm stobte und vernebelte das Licht.Ganz heiter wurde sie davon und schloss die Augen mit Genuss. Sanft und süß und sehr gekonnt hat er den frühen Morgenkuss auf das Bettspiel ausgedehnt. Nie sah man größere Freude als bei den beiden ungezähmt. |

Die Übertragung stelle ich dem Text bereits jetzt gegenüber, um mich auf die inhaltliche Auseinandersetzung fokussieren zu können – die teilweise durch das Spannungsfeld zwischen Textgrundlage und Übertragung hervortritt.

Der Autor

Als Autor des Gedichtes wird allgemein Berthold Steinmar von Klingnau vermutet. In der Debatte um den Urheber des Gedichtes kommen mehrere Kandidaten in Frage. Der Kommentar der Ausgabe, der der Text entnommen wurde, vermerkt dazu:

Ob der Autor Steinmar, dessen 14 Lied-Texte (52 Strophen ohne Melodien) in Hs. C überliefert sind, mit einem der zahlreichen Steinmare identisch ist, die im 13. Jh. im alemannischen Sprachraum urkundlich bezeugt sind, ist nicht eindeutig zu klären. (Seite 557)

Da die Frage nach dem Autor nicht entschieden ist, liegt es nahe, diesen Aspekt nicht weiter zu berücksichtigen, sondern sich auf den Text zu konzentrieren. Da für seine Urheberschaft allgemein ein Autor des 13. Jahrhunderts angenommen wird, liegt es nicht an mir, eine andere Entstehungszeit zu vermuten.

Eine inhaltliche Annäherung

Die Ausgangssituation des Gedichtes schildert das scheinbar idyllische Zusammensein eines „knehtes“Mittelhochdeutsche Begriffe werden ohne besondere Kennzeichnung verwendet und kleingeschrieben, für ein flüssigeres Lesen stehen sie mitunter in Anführungszeichen. mit einer „dirne“. Jedoch gibt es zwei Probleme. Zum einen muss der kneht „verborgen“ bei ihr liegen, was impliziert, dass dies nicht geduldet worden wäre. Zum anderen wird die dirne vom Hirten zur Arbeit gerufen, sie solle die Herde herauslassen – worauf dirne und kneht erschrecken.

Dabei kann vermutet werden, dass sie nicht darüber erschraken, dass sie entdeckt wurden, sondern darüber, dass ihre Zweisamkeit so plötzlich ein Ende finden sollte. Denn die zweite Strophe schildert den hastigen Aufbruch aus dem Stroh, der bei einer Entdeckung durch den Hirten sicherlich anders ausgefallen wäre. Der kneht nimmt sie scheinbar zum Abschied noch einmal in den Arm, wobei das Heu auffliegt.

Aus seiner Abschiedsumarmung ergibt sich eine Verführung, deren einzige Verwerflichkeit darin zu bestehen scheint, dass sie ihrer Arbeit nicht umgehend nachkommen kann. Ihr Lachen über das auffliegende Stroh und das Schließen ihrer Augen (eine Flucht vor der Arbeits-Realität) motivieren ihn; „so suozze kunde er machen […] mit ir das bettespil“. Der Text gibt keinen Hinweis darauf, dass hier einer der beteiligten Protagonisten erst überzeugt oder gar überwunden werden müsste – die Situation und die Entwicklung der Ereignisse sorgen dafür, dass beide sich in das Liebesspiel hineinsteigern und zwar mit großer Freude, wie die letzten beiden Zeilen versichern.

Die Verborgenheit des Zusammenseins wird nirgends problematisiert, auch die vernachlässigte Arbeit nicht; vielmehr solidarisiert sich der Text mit seinen Protagonisten und freut sich mit ihnen.Die Solidarisierung mit den Protagonisten findet sich in zahlreichen Tageliedern; auch wenn Probleme angesprochen werden, fühlen sich Minnelieder dennoch in erster Linie den Liebenden und nicht einer Problematisierung der Liebe verpflichtet. Moralisierende Passagen oder Einschübe fehlen. Der Hirte, der ja als potenzieller Störer des Zusammenseins eingeführt wurde – nach seinem Ruf wären zahlreiche Fortführungen des Plots möglich gewesen, beispielsweise Entdeckung und Strafe oder moralische Instanz –, wird in seiner Funktion für die Handlung auf den Weckenden beschränkt. Es hätte auch ein Hahnenschrei oder sonst ein Geräusch sein können, das beide aus ihrer verborgenen Gemeinschaft reißt.

Kurzum: Geschildert wird der Morgen, an dem sich zwei Liebende nach unsanftem Wecken in ein Liebesspiel steigern. Keiner der zahlreichen möglichen Aspekte wird problematisiert, vielmehr geht es um den Genuss des Augenblicks. Der Text steht auf Seiten der beiden Liebenden und ist Bote ihrer Freude.

Die inhaltlichen Übereinstimmungen mit anderen Texten – Mann und Frau müssen nach gemeinsamer Nacht voneinander scheiden; eine Störung reißt sie aus ihrer Gemeinsamkeit; Beschreibungen des Umfelds, des Lichts – lassen sich nur schwer ignorieren.

Ein Tagelied

Die Parallelen zum Tagelied sind auffallend. Ein Mann und eine Frau müssen morgens voneinander scheiden. Ein Wächter behütet entweder ihre Zweisamkeit oder stört sie bzw. beendet sie durch Mahnung zum Aufbruch. Der Mann und die Frau versichern sich ihrer Liebe.

Die WikipediaWikipedia-Inhalte werden nur als Beleg herangezogen, wenn sie das in anderen Texten Verhandelte und während des Studiums Vermittelte adäquat widergeben. erklärt – die Erkenntnisse zahlreicher Arbeiten zum Thema zusammenfassend – zum Tagelied:

Das Tagelied ist eine Gattung der mittelalterlichen Lyrik, die von deutschen Minnesängern aus der romanischen Tradition der okzitanischen Trobadors und der altfranzösischen Trouvères übernommen wurde, aber auch mittellateinische Anknüpfungspunkte besaß. Das Tagelied ist nicht primär formal, sondern inhaltlich und motivisch determiniert und schildert den Abschied eines Liebespaares bei Tagesanbruch.

Eine besonders beliebte Variante des Tagelieds war das so genannte Wächterlied, in dem ein eingeweihter Wächter den Ritter zum Aufbruch mahnt. […] Da das Tagelied ein geheim zu haltendes Liebesabenteuer beschreibt, bildet es als erzählende Lyrikgattung ein sogenanntes genre objectif und unterscheidet sich darin von den reflektierenden Liedern der Hohen Minne, in denen der Ritter nur hoffen darf, aber nie ans Ziel seiner Werbung kommt. […] Wichtige Motive des Tagelieds sind die Schilderung des Tagesanbruchs, die Aufforderung zum Aufbruch, die Abschiedsklage und die letzte Hingabe der Dame an den Ritter (urloup).

Auch formal gibt es einige Aspekte, die den Bezug zum Tagelied nahe legen. Angefangen von der Strophenform über das Reimschema bis hin zum Vokabular. Die Wörter, die die Personen und ihr Verhältnis zueinander beschreiben, die Schilderungen des Lichtes, die Schilderungen der zweiten Strophe – all das entspricht den Konventionen des Tageliedes.

Handelt es sich bei dem Gedicht also um ein Tagelied oder um eine Tagelied-Parodie? Für ersteres spricht die inhaltliche und motivische Übereinstimmung mit den Tagelied-Topoi. Für die Parodie sprechen die Transponierung des Tageliedes in den Bauernstand und die Veränderung einiger Details. So wird beispielsweise nicht der Mann zum Aufbruch gemahnt, sondern die Frau zur Arbeit gerufen. Um der Frage, ob es sich um eine Parodie handelt, angemessen nachgehen zu können, wird ein Exkurs in den Bereich der Parodie und die Möglichkeiten, wie Parodie verwendet und verstanden werden kann, hilfreich sein.

Was ist „Parodie“?

Die ParodieDie Unterscheidung in Parodie, Pastiche, Persiflage und ähnliche Kategorien spielt in meiner Betrachtung keine Rolle; ich fasse unter „Parodie“ alle Texte, die sich mit einer Vorlage auseinandersetzen und damit eine komische Wirkung erzielen bzw. diese komische Wirkung erkennbar beabsichtigen. Mit diesem Verständnis greife ich der Definition und Auseinandersetzung voraus, gebe aber meines Erachtens nicht allzu einengend bzw. vorausgreifend nur wider, was im allgemeinen Sprachgebrauch als „Parodie“ bezeichnet wird. wird gemeinhin als heitere Textgattung eingestuft und spielt daher nur eine untergeordnete Rolle in der ernsthaften Literaturwissenschaft. Im Schulunterricht beispielsweise kommt sie nur sehr selten vor. Das verwundert, denn gerade an ihr lassen sich sehr anschaulich intertextuelle Verfahren zeigen. In der modernen Literaturwissenschaft ist „Intertextualität“ ein wichtiges Schlüsselwort. Doch das Verständnis, was Parodie genau sei, variiert. Da ein Text aus vielerlei Perspektiven gelesen werden kann, ist die reine Zuordnung eines Textes zu einem Genre unmöglich. Insbesondere da parodistische Elemente – bzw. Textelemente, die intertextuelle Bezüge aufweisen – nahezu unmöglich sind zu vermeiden.

Aristoteles

Auf der Suche nach dem Wesen der Parodie lohnt ein Blick in die erste Literaturtheorie: die Poetik von Aristoteles. Diese begründet die Unterscheidung der Texte in Tragödie, Epos und Komödie und erwähnt auch die Parodie. Allerdings widmet sich der Text ausführlich der Tragödie und gewährt den anderen Gattungen deutlich weniger Raum, was auch durch die Überlieferung des Textes bedingt sein kann. Es finden sich lediglich zwei Hinweise auf parodistisches Verfahren. Kurz gesagt, ist eine Parodie die unpassende Form für den Inhalt.

Demnach gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder behält man die Form bei und transponiert sie auf einen trivialen Gegenstand oder der Inhalt, Textgegenstand wird in einer vulgären Form dargeboten. Wichtig ist das Gefälle zwischen erhabenem Inhalt für vulgäre Form bzw. trivialem Inhalt in erhabener Form.

Da die Form nur durch Sprachanwendung bestimmt wird bzw. die Einschätzung, ob eine Form erhaben oder vulgär ist, von dem bestehenden Textkorpus oder Kanon abhängt, weist Aristoteles hier indirekt auf ein intertextuelles Verfahren hin. Denn anders als die Mimesis, die reale Aktionen, Gefühle, Gegebenheiten nachzuahmen versucht, will die Parodie Artefakte nachahmen. Ihr Bezugsrahmen ist nicht die Realität, sondern die bereits in Texten vorliegende „Realität“ und die künstlerische Ausformung dieser Textrealität.

Aristoteles selbst liefert ein Beispiel für Parodie; obwohl er diese Gattung nie deutlich definiert, wird durch den Kontext doch erkennbar, worin er ihr Wesensmerkmal sieht. Jedoch beschränkt er sich in dem erhaltenen Text auf formale Parodie – das geschilderte Verfahren lässt sich allerdings leicht auf den Inhalt übertragen:

Durchaus nicht wenig tragen sowohl zur Klarheit als auch zur Ungewöhnlichkeit der sprachlichen Form die Erweiterungen und Verkürzungen und Abwandlungen der Wörter bei. Denn dadurch, dass sie anders beschaffen sind als der übliche Ausdruck und vom Gewohnten abweichen, bewirken sie das Ungewöhnliche, dadurch aber, dass sie dem Gewohnten nahe stehen, die Klarheit.

Daher haben diejenigen unrecht, die eine solche Ausdrucksweise verwerfen und sich über den Dichter lustig machen, wie es der ältere Eukleides getan hat. Der behauptete nämlich, es sei leicht zu dichten, wenn es erlaubt sei, die Worte nach Belieben zu erweitern, und er parodierte den Dichter [Homer; lt. Kommentar] in eben diesem Sprachgebrauch: [griechisches Beispiel, das eine Homer-Passage verballhornt]. (Seite 73)

Zu Aristoteles’ Zeiten gab es also bereits Parodien, er selbst zählt den – uns unbekannten – Dichter Hegemon von Thasos (Seite 9) zu den prototypischen Verfassern solcher Texte. In seinem Beispiel scheint eine dritte Möglichkeit der Parodie auf: Stil und Inhalt werden ihrer Erhabenheit beraubt, lassen den Bezug zur Vorlage durch markante Anklänge aber noch deutlich hervortreten. Man könnte in diesem Zusammenhang von einem „verballhornten Zitat“ sprechen, jedoch möchte ich hier keine Parodie-Theorie entwickeln.

Eine Definition

In seiner Dissertation „Die Parodie. Zu Definition und Typologie“ geht Frank Wüsch der Frage nach, was denn die Parodie kennzeichne und von anderen Textgenres unterscheide. Bereits im ersten Kapitel liefert er eine Definition, die er in den folgenden Kapiteln verifiziert und an Texten anschaulich werden lässt. Seine Definition umfasst drei wesentliche Merkmale, damit ein Text als Parodie gelten kann:

- Ist ein Vorlagenbezug (Imitation) vorhanden?

- Kann man von Komik (komischer Verzerrung) sprechen?

- Richtet sich diese Komik (auch oder ausschließlich) gegen die Vorlage? (Seite 23)

Ich sehe jedoch gerade bei der dritten Bedingung ein großes Problem. Dieses wird augenscheinlich, wenn man die Definition auf Filme überträgt. Beispielsweise ist Mel Brooks’ „Spaceballs“ (1986) unverkennbar eine komische Verzerrung der „Star Wars“-Filme (1977, 1979 und 1983). Dennoch kann man nicht davon ausgehen, dass sich die Komik gegen die Vorlage richtet, es ist durchaus möglich, ihn ebenso als komische HommageSelbstverständlich erfolgt an dieser Stelle der Einwand, dass „Spaceballs“ eine Persiflage darstelle. Diese Unterscheidung ist aber für meine Betrachtung irrelevant, da die möglichen Mittel von Parodie und Persiflage sich nicht unterscheiden und eine saubere Trennung der beiden ein streitbares Unterfangen darstellt. Daher beschränke ich mich auf den Terminus „Parodie“, auch wenn mitunter „Persiflage“ angemessener scheinen mag. zu verstehen. Jedoch wird niemand widersprechen, wenn „Spaceballs“ als Parodie bezeichnet wird. Ein weiteres Beispiel soll das Problem mit der dritten Bedingung veranschaulichen.

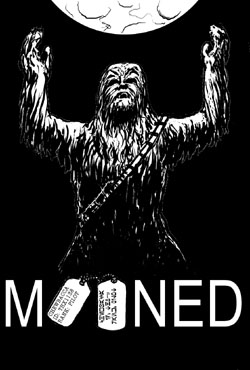

Das Bild zeigt drei Elemente: ein affenartiges-humanoides Wesen, das sich zum Mond emporreckt und von dem Wort „mooned“ bezeichnet wird. „Mooned“ ist in seiner Gestaltung unverkennbar eine Anspielung auf das populäre Signet des Vietnamkrieg-Filmes „Platoon“ (1986). Das Wesen entspricht der Figur Chewbacca aus „Star Wars“ (1977), und die Kombination der Elemente, insbesondere durch ihre Komposition, evoziert Erinnerungen an Stanley Kubricks Film „2001 – Odyssee im Weltraum“ (1968). Handelt es sich bei dem Bild also um eine „Verunglimpfung“ der Vorlagen oder um ein eklektizistisches Spiel mit kulturellen Topoi? Nach meiner Einschätzung eher letzteres, aber es ist unmöglich, anhand des Bildes die eine oder andere Einschätzung widerspruchslos zu verifizieren.In „Was ist Literatur“ stellte Jean-Paul Sartre fest: „[…] so müssen wir uns daran erinnern, dass der Schriftsteller wie alle andren Künstler darauf zielt, bei seinen Lesern eine gewisse Affektion hervorzurufen, die man gewöhnlich ästhetische Lust nennt […]“ (Seite 49). Und genau diese „ästhetische Lust“ scheint mir der wesentliche Aspekt des Bildbeispiels zu sein; auch zahlreiche Szenen von „Spaceballs“ scheinen so motiviert zu sein.

Das Bild zeigt drei Elemente: ein affenartiges-humanoides Wesen, das sich zum Mond emporreckt und von dem Wort „mooned“ bezeichnet wird. „Mooned“ ist in seiner Gestaltung unverkennbar eine Anspielung auf das populäre Signet des Vietnamkrieg-Filmes „Platoon“ (1986). Das Wesen entspricht der Figur Chewbacca aus „Star Wars“ (1977), und die Kombination der Elemente, insbesondere durch ihre Komposition, evoziert Erinnerungen an Stanley Kubricks Film „2001 – Odyssee im Weltraum“ (1968). Handelt es sich bei dem Bild also um eine „Verunglimpfung“ der Vorlagen oder um ein eklektizistisches Spiel mit kulturellen Topoi? Nach meiner Einschätzung eher letzteres, aber es ist unmöglich, anhand des Bildes die eine oder andere Einschätzung widerspruchslos zu verifizieren.In „Was ist Literatur“ stellte Jean-Paul Sartre fest: „[…] so müssen wir uns daran erinnern, dass der Schriftsteller wie alle andren Künstler darauf zielt, bei seinen Lesern eine gewisse Affektion hervorzurufen, die man gewöhnlich ästhetische Lust nennt […]“ (Seite 49). Und genau diese „ästhetische Lust“ scheint mir der wesentliche Aspekt des Bildbeispiels zu sein; auch zahlreiche Szenen von „Spaceballs“ scheinen so motiviert zu sein.

Durch diese Beispiele ist auch ein pragmatisches Problem der Parodie auffällig geworden: Die Folie sollte möglichst populär sein, damit die Parodie erkennbar wird. Die Parodie einer wenig bekannten Vorlage wird leicht als zufällige Themengleichheit wahrgenommen, weil es ja Sinn der Parodie ist, mit „ihrer Vorlage zu spielen“, und bei der Parodie einer wenig bekannten Vorlage der Autor schwerlich eine Parodie intendiert haben könnte, da das verständige Publikum geradezu winzig wäre – so könnte zumindest die Schlussfolgerung eines Lesers lauten.

Damit ergibt sich sofort ein weiteres Problemfeld: die AutorenintentionIn meiner ersten Darstellung dessen, was Parodie sein könnte, verwies ich auf die (beabsichtigte) komische Wirkung. Der Unterschied liegt hier im Fokus auf den Leser. Während Wüsch das Ziel des Autors im Blick hat, ist bei meiner Darstellung die Reaktion des Lesers entscheidend: Findet der Leser es komisch oder ist ihm bewusst, dass Komik beabsichtigt war? Diese Fragen lassen sich entweder während der Lektüre oder mithilfe des philologischen Handwerks sehr viel klarer beantworten als die Frage nach der Intention des Autors.. Die Negativbetrachtung könnte es etwas anschaulicher machen. Erkennt der Leser eine Parodie nicht als solche, so könnte es daran liegen, dass er die Vorlage nicht kennt oder die Parodie „schlecht gearbeitet“ ist, ihre parodistischen Ambitionen also nicht deutlich werden lässt. Meint der Leser, eine Parodie zu erkennen, ist sich aber bewusst, dass es die Parodie eines sehr wenig rezipierten Werkes darstellt, dann wird er ob dieser Tatsache die parodistische Wirkung nur für sich persönlich annehmen, sie jedoch nicht dem Autor als Intention unterstellen, es sei denn, dieser gibt eineindeutig Anlass dazu.

Der Autor kann daher auf verschiedene Weise auf den parodistischen Charakter aufmerksam machen. Entweder er wählt eine Vorlage, die so populär ist, dass jede Anspielung darauf sofort als solche wahrgenommen wird, oder er nutzt einen Stil bzw. Hinweise im Text, die den Leser eindeutig auf den parodistischen Gehalt verweisen. Gibt es allerdings keinen eineindeutigen Hinweis im Text und keine populäre Folie, deren Kenntnis der Rezipient dem Autoren realistischerweise unterstellen kann, ist die Autorenintention nur schwer zu erraten. „Erraten“ ist in diesem Zusammenhang sicherlich das richtige Wort, denn wenn der Autor nicht zur Verfügung steht, um seine Intention darzulegen, sind wir auf Mutmaßungen angewiesen.

Da Wüschs dritte Bedingung jedoch reine Interpretation des mutmaßlich parodistischen Textes ist, wobei die Autorenintention bei der Beantwortung der Frage eine wichtige Rolle spielt, kann ihr keine faktische Bedeutung zugestanden werden. Während seine erste Frage noch eine nahezu faktische Komponente enthält – der Vorlagenbezug kann allerdings je nach Kenntnis von Autor und Rezipient unterschiedlich wahrgenommen werden – ist die zweite schon Stilinterpretation. Was Komik ist, was komische Verzerrung ist – davon hat jede Person eine eigene Vorstellung und Meinung. Es dürfte unmöglich sein, zwei Personen zu finden, die eine Zusammenstellung von tausend Witzen jeweils in der selben Intensität komisch finden. Die dritte Bedingung von Wüsch löst sich noch weiter vom zu untersuchenden Text und basiert ausschließlich auf der persönlichen Einschätzung des Lesers, der für die zweite Frage zumindest auf das Handwerkszeug der Interpretation zurückgreifen konnte, nun aber nach einem Urteil gefragt wird, das sich mit den gängigen Parametern nicht erfassen lässt. Denn Wüsch fragt danach, ob die Vorlage verunglimpft wird oder Aspekte von ihr verächtlich gemacht werden. Diese ethischen Kategorien sind jedoch noch stärker von der jeweiligen Person abhängig als der Sinn für Komik.

So sind beispielsweise nach Wüsch der Großteil der „Erlkönig“-ParodienZwei Beispiele können das illustrieren: „Wer reitet so spät durch Wind und Nacht? Es ist der Vater. Es ist gleich acht. …“ (Heinz Erhardt); „Was stinkt so spät durch Nacht und Wind? Die Windel ist’s vom Findelkind. …“ (Erste Allgemeine Verunsicherung). Weitere Beispiele: http://privat.stephan.manske-net.de/lyrik/erlkg.html (30.06.2006) keine Parodien, da ihre komische Wirkung sich nicht gegen das Original richtet. Vielmehr beziehen sie ihre Komik ausschließlich aus der mehr oder minder gekonnten Verfremdung eines sehr populären Textes – hier sorgen also der literarische Höhenunterschied oder die „ästhetische Lust“ für die Komik.

Um die Widersprüche bei Wüsch aufzulösen, möchte ich auf Böhn verweisen, der der Parodie komische bzw. nicht-komische Funktion sowie kritische bzw. nicht-kritische Einstellung gegenüber der Vorlage als zwei verschiedene Haltungen zubilligt: „[…] wie beim Zitieren [ist bei der Parodie] der entscheidende Punkt nicht die identische Wiedergabe der Vorlage, sondern der Verweis auf die Vorlage. Selbst weitgehende Modifikationen oder rein strukturelle Analogien können diese Aufgabe ebenso gut erfüllen.“ (S. 49). Jedoch ist seine Sicht aufgrund des Untersuchungsgegenstandes „Zitat“ ein anderer als Wüschs, der mit seiner Definition das interessantere Rüstzeug für die Untersuchung der Texte bietet.

Der parodistische Modus

Bond Johnson betont in „The Mode of Parody“, dass Parodie im Wesentlichen dadurch funktioniert, dass der Schöpfer eines Werkes sich seiner intertextuellen Bezüge bewusst ist. In diesem Sinn habe auch Thomas Mann sich als Parodist gesehen: „Warum müssen fast alle Dinge mir als ihre eigene Parodie erscheinen? Warum muss es mir vorkommen, als ob fast alle, nein, alle Mittel und Konvenienzen der Kunst heute nur noch zur Parodie taugten?“ (Thomas Mann, „Dr. Faustus“ nach Andreas Böhn, „Das Formzitat“, S. 10)

Zwischenstand

Aristoteles zeigte die grundsätzlichen Verfahren auf, nach denen ein Text verfahren kann, um parodistische Wirkung zu erzielen. Wüsch postulierte drei Kriterien, die parodistische Werke zu erfüllen hätten, wobei jedoch die subjektive Einschätzung eine zu große Rolle spielt, als dass diese Kriterien tatsächlich zu der allgemeinen, verbindlichen Einordnung eines Textes beitragen können.

Johnson verallgemeinerte dieses Prinzip und bezeichnet als wesentliches Element, dass der Autor sich bewusst ist, dass sich sein Text auf andere bezieht – ob er es intendiert oder nicht, der Leser wird unwillkürlich und unbewusst seine bisherige Lese-Erfahrung zu diesem Text in Bezug setzen und damit ein intertextuelles Lese-Erlebnis haben.

Als wesentliche Elemente von Parodien oder parodistischen Elementen in Texten können der für Autor und Leser erkennbare Vorlagenbezug und ein gewisser Grad von komischer Verfremdung angesehen werden. Der Vorlagenbezug darf sich eben nicht im Zitat erschöpfen, sondern gewinnt durch die bei Aristoteles geschilderten Verfahren neue Bedeutungen. Dabei ist es unerheblich, ob ein konkretes Werk oder literarische Konventionen parodiert werden.

Der parodistische Minnegesang

Zahlreiche Minnelieder wirken, als wären sie bereits im „parodistischen Modus“ verfasst. Ob sie jedoch als Parodie konzipiert und wahrgenommen wurden, lässt sich heute nur schwer rekonstruieren.Dass der Minnesang mit seinen zahlreichen stilistischen Möglichkeiten und Themen Anfang des 13. Jahrhunderts bereits weit bekannt war, legt das Kapitel „Die ersten Minnesänger“ (Band 1, Seite 96ff) in der „Illustrierten Geschichte der Deutschen Literatur“ nahe, das hier stellvertretend für die große Menge an Literatur zum Thema genannt wird.

Der Minnesang mit seinem stereotypen Figuren- und Situationsarsenal eignet sich vorzüglich zur Parodie. Gerade die Typisierung hat die Parodiekultur befördert,denn das Publikum muss sich keiner konkreten Vorlage erinnern, sondern kann anhand einiger bekannter Minnelieder (die völlig andere sein können als jene, die der Autor kennt) den parodistischen Gehalt dennoch wahrnehmen. Da der Minnesang bereits im 12. Jahrhundert mit seinen Topoi und Standards weitgehend etabliert war, ist es naheliegend anzunehmen, dass das Publikum diesen als „Folie“ für das Gedicht von Steinmar erkennt.

Originalversion |

Meine Version |

| Ein kneht, der lag verborgen, bî einer dirne er slief, Unz ûf den liehten morgen. der hirte lûte rief: „Wol ûf, lâz ûz die hert!“ des erschrak die dirne und ir geselle wert.Daz strou, daz muost er rûmen und von der lieben varn. Er torste sich niht sûmen, er nam si an den arn. Daz höi, daz ob im lag, daz ersach diu reine ûf fliegen in den dag.Davon si muoste erlachen, ir sigen diu ougen zuo. So suozze kunde er machen in dem morgen fruo Mit ir daz bettespil. wer sach ân geraete ie fröiden mê so vil! |

Ganz heimlich lag der Flegel bis morgens bei der Magd. Hell spannt der Tag die Segel als der Hirte zu rufen wagt: „Nun los, die Herde muss raus!“ Da erschraken Magd und Bursche, ihre Geselligkeit war aus.Das Stroh musst er verlassen und auch die Liebste sein. Jedoch er kann’s nicht lassen, schließt in seinen Armen sie ein. So etwas sah sie noch nicht: wie das Heu über ihm stobte und vernebelte das Licht.Ganz heiter wurde sie davon und schloss die Augen mit Genuss. Sanft und süß und sehr gekonnt hat er den frühen Morgenkuss auf das Bettspiel ausgedehnt. Nie sah man größere Freude als bei den beiden ungezähmt. |

Die Kursivsetzungen markieren das Minne-Vokabular, wobei die Markierungen keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, sondern nur verdeutlichen sollen, dass wesentliche Vokabeln der Minnedichtung hier aufgenommen wurden. Auch die geschilderte Situation ist, wie bereits dargelegt, in der Minnelyrik ein beliebter Topos – mit zwei markanten Unterschieden: Personal und Auflösung der Situation.

Im Tagelied, dieser Minneliedtopos bildet die Folie dieses Liedes, handelt es sich zumeist um eine Dame, einen Ritter und einen Wächter. Dame und Ritter sind im Wohnbereich der Dame, und die inhaltliche Spannung entsteht aus der Entdeckungsgefahr durch den Wächter. Die Verschiebung des Inhaltes auf Knecht, Magd und Hirte ist offensichtlich. Während jedoch das Tagelied mit der Trennung der Liebenden endet und den Trennungsschmerz ausführlich thematisiert, führt hier die Trennungsunlust zum „bettespil“, also dem Gegenteil der Trennung, nämlich der körperlichen Erfüllung des Begehrens. Der Trennungsschmerz, der ja aus der Nichterfüllung bzw. Nichterfüllbarkeit resultiert, wird hier pragmatisch aufgehoben.

Aristoteles

Das hohe Ideal der Nichterfüllung des körperlichen BegehrensSicherlich sind auch in Minneliedern zahlreiche Anspielungen auf den Vollzug der körperlichen Liebe zu finden, jedoch stellt die explizite Erwähnung des „bettespil“s die Ausnahme und nicht die Regel dar. wird hier in die bäuerliche Situation transformiert, wo dieses Ideal keinen Wert darstellt und deshalb die Erfüllung stattfinden kann. Der triviale Inhalt – besonders mit Blick auf die Auflösung der Situation – ist in die erhabene Form eines Gedichtes im Stil des Tagelieds gekleidet.

Drei Fragen

Es steht wohl außer Zweifel, dass bei der Fülle an inhaltlichen und stilistischen Parallelen, wie oben gezeigt, der Vorlagenbezug vorhanden ist. Jedoch wird die Vorlage kein Einzeltext sein, sondern eher der Minneliedtyp Tagelied, deren stereotyper Aufbau und Inhalt eine Unterscheidung erschweren und das Ermitteln einer einzigen Vorlage verunmöglichen. Die komische Verzerrung der Vorlage habe ich bereits dargelegt (Figuren, Auflösung der Situation).

Bleibt die Frage, ob sich die Komik gegen die Vorlage richtet. Wie gesagt, handelt es sich nicht um eine einzelne Textvorlage, sondern eine umfangreiche Textsammlung, nämlich die Tagelieder. Zieht man davon einige zum Vergleich heran, stellt sich die Frage, ob die Situationsauflösung bei Steinmar eine Reaktion auf die Tageliedkonventionen ist oder einfach die fröhliche Beschreibung eines morgendlichen „bettespil“s. Muss also die diametral entgegengesetzte Auflösung in Bezug zur Vorlage gesetzt werden oder nur in Bezug zum eigenen Text. Beide Möglichkeiten sind angemessene Lesarten.„Die Wiederholung ist ein wesentlich an die Form der Antithese – diese galt der antiken Rhetorik von Anfang an als die zentrale Wiederholungsfigur – gebundenes Phänomen. In der Wiederholung vereinigt sich die Kontinuität mit der Diskontinuität, das Zeichen mit dem Bezeichneten, das Sein mit dem Werden, das Innere mit dem Äußeren […].“ (Jörg Villwock, „Zur Poetik und Philosophie eines Weltgesetzes, S. 12) In dieser Lesart, wonach das Gegensätzliche als Wiederholung und damit als eineindeutiger Bezug zur Vorlage gesehen wird, wäre die Frage eindeutig beantwortet. Jedoch ist die Sprache keine mathematische Wissenschaft, und deshalb sind Zweifel an der allumfassenden Gültigkeit dieser Feststellung angebracht. Nimmt man den Bezug zur Vorlage an, so stellt sich daraufhin die Frage, inwiefern dadurch eine Aussage über das Tagelied getroffen wird. Es könnte angenommen werden, dass hier durch den expliziten Vollzug des „bettespil“s gerade dessen sprachliche Vermeidung im Tagelied betont wird. Dies scheint mir als gegen die Vorlage gerichtete Komik jedoch etwas dürftig.

Parodistischer Modus

Da Steinmar uns als Person nicht für Fragen zur Verfügung steht und wir keine Aufzeichnungen von ihm über seine Intentionen besitzen, müssen wir uns auf den Text beschränken. Wenn wir Steinmar den parodistischen Modus bescheinigen, dann bedeutet dies, dass er sich der Intertextualität bewusst war. Anhand der inhaltlichen und stilistischen Ähnlichkeiten zum Tagelied – zu keiner anderen Textart bzw. Einzellied sind derartig viele Verbindungen feststellbar – ist es vernünftig anzunehmen, dass er beim Verfassen die Anklänge bewusst inszenierte.

Dirk Joschko kommt bei seiner Untersuchung konventioneller Muster in den Tageliedern des Mönchs von Salzburg zwar zu einem anderen Ergebnis.

Wenn man unter Parodie auf komische Wirkung abzielende Änderungsverfahren zum Original durch Hyperbolik, Weglassung, Unterschiebung, Hinzufügung, Karikatur, versteht, wie sie sich im Werk Oswalds von Wolkenstein nachweisen lassen, dann scheint mir in den untersuchten Liedern des Mönchs […] eine bewusste Parodierung traditioneller Tageliedmuster wenig intendiert zu sein. (Seite 111)

Jedoch war es bei dem vorliegenden Beispiel – im Gegensatz zu den von Joschko untersuchten Texten – möglich, die Parodierung zu zeigen, da eben die Anklänge an das Tagelied bei „ein kneht, der lag verborgen“ weniger Spekulation bedürfen. Das untersuchte Gedicht orientiert sich in Situation, Personenverhältnis, Dramaturgie sehr eng an den Tagelied-Topoi.

Die Übertragung

Einleitend möchte ich auf ein Problem hinweisen, das von Rolf Bräuer stellvertretend ausgeführt wird:

Die Interpretation der ästhetischen Kategorie des Komischen und ihres sozialen Entwicklungsprozesses bereitet bei der Analyse so fern liegender und in ihren Entstehungs- und Rezeptionsbedingungen zumeist wenig erhellter Texte wie derjenigen des Mittelalters naturgemäß besondere Schwierigkeiten […]. (Seite 180)

Das Ziel der Übertragung ist es, den Text für ein aktuelles Publikum aufzubereiten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Tagelied und seine Konventionen heutzutage weniger allgemein nachvollziehbar sind. Es ist klar, dass zahlreiche Übertragungen des Textes möglich sind, und es gilt nicht, die vorliegende als einzig mögliche darzustellen, sondern in der Auseinandersetzung mit dem Text Problemfelder aufzuzeigen und Lösungsvorschläge zu erörtern.

Das in allen Strophen vorhandene Reimschema (ababcxc) mit der Waise (x) in der vorletzten Zeile wurde in der Übertragung beibehalten. Beim Rhythmus nahm ich Abweichungen in Kauf, solange die Sprachmelodie nicht beeinträchtigt wird. Sprachliche Anforderungen wie Reim und Rhythmus werden als Begründung für einzelne Entscheidungen nicht herangezogen, da dies keinen nennenswerten Erkenntnisgewinn brächte.

Parodistisches Problem

Ist also geklärt, dass „ein kneht, der lag verborgen“ eine Parodie ist – wie kann diese Tatsache in der Übertragung berücksichtigt werden? Dazu wäre eine angemessene Entsprechung des Vorlage-„komische Verzerrung“-Prinzips notwendig. Durch den Inhalt des Gedichtes ist der inhaltliche Rahmen für eine moderne Parodie-Vorlage vorgegeben. Der Topos des Tageliedes hat jedoch keine angemessene Entsprechung in der modernen KulturIch verwende absichtlich den Begriff „Kultur“, da das Tagelied zwar ein literarisches Genre darstellt, aber davon auszugehen ist, dass es eine kulturelle Bedeutung im Mittelalter besitzt, die über die literarische Produktion hinausgeht und fest in die Kultur (Rituale, Bräuche, Konstruktion eines Ideals etc.) eingebunden ist.. Moderne Tagelieder, beispielsweise von Rilke, bleiben Solitäre und wären als Parodie-Vorlage daher wenig geeignet, da die Wahrnehmung der Folie auf einen kleinen Kreis beschränkt wäre. (Diese Einschätzung der Bekanntheit beruht auf persönlicher Beobachtung und differiert zwischen den Regionen und Generationen.)

Das Dilemma, keine passende Folie zu finden, versuche ich, durch andere Verfahren auszugleichen. Die Schlüsselmomente der Handlung werden übertragen, jedoch leicht übersteigert. So behauptet beispielsweise meine Übertragung am Ende der ersten Strophe das Ende der Geselligkeit, während die Vorlage nur vom Erschrecken der beiden spricht. Die Abschiednahme in der zweiten Strophe gerät dadurch wehmütiger und die Heiterkeit der dritten Strophe überraschender. Das emotionale Spektrum wird damit weiter ausgemessen, und der Wechsel von einer Seite (Abschiedsschmerz) zur anderen (Heiterkeit) verstärkt die komische Wirkung, da die „Fallhöhe“ vergrößert ist.

Topoi

Die Tagelieder sind inhaltlich konstituiert: Ein Mann und eine Frau müssen am Morgen voneinander scheiden. Beschreibungen des Lichtes sind wichtige Topoi von Tageliedern, da gerade im schönen Licht der Widerspruch zum Abschiedsschmerz besonders deutlich wird. Dem habe ich versucht, Rechnung zu tragen und durch „… spannt der Tag die Segel“ und „… vernebelte das Licht“ möglichst starke poetische Bilder wiederzugeben.

Wortwahl

Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, will ich im Folgenden einige Wort-Übertragen besprechen.

Wörter für ihn

„Kneht“ hat eine weite Bedeutung und kann das moderne „Knecht“ ebenso bedeuten wie das neutrale „(junger) Mann“. Die Wahl von „Flegel“ in der ersten Zeile nimmt zwar eine Herabwürdigung der Figur vor, die in der Vorlage nicht gegeben ist, deutet dadurch aber die folgende Entwicklung an und unterstreicht die Tatsache, dass es sich um ein verbotenes Zusammentreffen der beiden handelt; den Verlust an Bedeutungsvielfalt, den „kneht“ noch hatte, nehme ich dabei in Kauf. Am Ende der ersten Strophe wird der „geselle wert“ zum „Bursche“n. Zum einen wäre ein Wechsel von „Flegel“ zu „lieber Geselle“ eher unmotiviert und irritierend, zum anderen ist die Fokusverschiebung hin zur Beendigung der Geselligkeit dem Ziel angemessen, durch Übersteigerung einen Ersatz für den parodistischen Gehalt zu schaffen.

Wörter für sie

„Dirne“ wird heutzutage abwertend verwendet, hatte damals aber ebenfalls eine relativ weite Bedeutungspalette: von Magd bis (junge) Frau. Da es sich um ein bäuerliches Sujet handelt, was der hirte und sein Ruf unterstreichen, scheint mir Magd als Übersetzung angemessen. Am Ende der zweiten Strophe wird sie als „diu reine“ bezeichnet, der Aspekt der Reinheit ist in meiner Übertragung jedoch irrelevant, da durch den Widerspruch zwischen der reinen Magd und dem folgenden Bettspiel eine Problematisierung entstehen könnte, die jedoch vom restlichen Text nicht unterstützt wird.

Ausgewählte „Eigenmächtigkeiten“

Die meisten „Eigenmächtigkeiten“ wurden bereits erwähnt. Auf zwei möchte ich etwas ausführlicher eingehen. Zum einen das Ende der zweiten Strophe und die Handlungsentwicklung in der dritten Strophe. In der Vorlage wird berichtet, dass Heu auf ihm lag, das in den Tag auffliegt. Es ist also für ihn nicht mehr nötig, sich darunter zu verstecken bzw. er wird so von den Ereignissen mitgerissen, dass er seine Tarnung aufgibt. Die Übertragung betont die Einmaligkeit und greift mit dem „vernebelte das Licht“ die tageliedtypische Lichtdarstellung auf.

In der dritten Strophe wird aus dem bettespil, das er „suozze kunde machen in dem morgen fruo“, ein Morgenkuss. Die allgemeine Behauptung, dass er mit ihr das bettespil süß zu machen verstand, wird dadurch konkretisiert und ein wenig „verkitscht“, wenn er den Morgenkuss „sanft und süß und sehr gekonnt“ auf das Bettspiel ausdehnt. Mit dem Morgenkuss kommt eine dramaturgische Etappe hinzu, die nicht moralisch verwerflich ist, denn liebevolle Küsse gehören zum Arsenal von Liebeslyrik. Die Ausdehnung des Kusses auf das Bettspiel jedoch sprengt diesen Rahmen. Mit der Umdeutung der letzten beiden Zeilen und dem Ausklang des Gedichtes auf „ungezähmt“ wird der Tabubruch„Tabubruch“ mag vielleicht nicht das treffende Wort sein, jedoch steht außer Frage, dass es sich bei der expliziten Schilderung eines Bettspiels in der Liebeslyrik auch heutzutage eher um ein Übertreten der Grenzen handelt (wenn diese Übertretung auch längst keine Tabus mehr verletzt), denn solcherlei wird üblicherweise nur angedeutet. Doch gerade in der keine andere Interpretation zulassenden Darstellung, dass sie das Bettspiel treiben, und zwar ungezähmt, liegt eine sanfte Provokation, die – wie der Vortrag im Seminar zeigte – ihre komische Wirkung besitzt. des Bettspiels weiter ausgeführt, ohne sich allzu weit von der Vorlage zu entfernen.

Zusammenfassung

Wie gezeigt wurde, handelt es sich bei „ein kneht, der lag verborgen“ um einen Text, der sich seiner Intertextualität bewusst war und diese wissentlich inszenierte. Ob damit eine Parodie in Wüschs Sinne vorliegt, kann aufgrund der nicht überprüfbaren Autorenintention nicht entschieden werden. Jedoch entspricht der Text dem, was gemeinhin als Parodie verstanden wird, er beabsichtigt eine komische Wirkung durch Verfremdung der Vorlage. Da Komik jenseits ihrer Zeit nur schwer zu rekonstruieren ist, bleibt diese Feststellung eine Vermutung, für die sich jedoch zahlreiche Indizien anführen lassen, während die Gegenposition argumentationsarm bliebe.

Die Übertragung versuchte, den schwer nachzubildenden parodistischen Gehalt durch eine Überspitzung der Vorlage inhaltlich abzufangen, ist sich aber bewusst, dass sich letztlich nur der kundige Leser durch Lektüre des Originaltextes der Vorlage angemessen nähern kann.

Quellen

Primärquellen

Steinmar, Ein kneht, der lag verborgen, in Deutsche Gedichte des Mittelalters, ausgewählt, übersetzt und erläutert von Ulrich Müller in Zusammenarbeit mit Gerlinde Weiss, Stuttgart 1993

Aristoteles, Poetik, Übersetzt, kommentiert und herausgegeben von Manfred Fuhrmann, Stuttgart 1982

Sekundärquellen

Lexikon des Mittelalters, Bd. 6 Spalte 1737ff, Bd. 8 Spalte 427f, München 1997

Verfasserlexikon, Bd. 9, Spalte 281 ff, Berlin 1993

Andreas Böhn, Habilitation Das Formzitat. Bestimmung einer Textstrategie im Spannungsfeld zwischen Intertextualitätsforschung und Gattungstheorie, Berlin 2001

Rolf Bräuer, Zur Entwicklung einer mittelalterlichen „Lachkultur“. Chronologische, soziologische und ästhetische Interpretationsprobleme mit dem Suprastilistikum des Komischen in mittelalterlichen Texten, in Parodie und Satire in der Literatur des Mittelalters, Hrsg. Prof. Dr. sc. nat. Peter Richter, Greifswald 1989

Gérard Genette, Palimpseste. Die Literatur auf zweiter Stufe, Frankfurt/Main 1991

Bond Johnson, The Mode of Parody. An Essay at Definition and Six Studies, Frankfurt/Main 2000

Dirk Joschko, Zur Parodierung konventioneller Muster in den Tageliedern des Mönchs von Salzburg, in Parodie und Satire in der Literatur des Mittelalters, Hrsg. Prof. Dr. sc. nat. Peter Richter, Greifswald 1989

Prof. Dr. Anselm Salzer, Prof. Eduard von Tunk, Illustrierte Geschichte der Deutschen Literatur in sechs Bänden, neubearbeitet von Dr. Claus Heinrich, Dr. Jutta Münster-Holzlar, Lizenzausgabe Frechen 1986

Jean-Paul Sartre, Was ist Literatur, Übersetzt von Traugott König, Reinbek bei Hamburg 1981

Jörg Villwock, Zur Poetik und Philosophie eines Weltgesetzes, in Dasselbe noch einmal: Die Ästhetik der Wiederholung, Hrsg. Carola Hilmes, Dietrich Mathy, Wiesbaden 1998

Frank Wüsch, Die Parodie. Zu Definition und Typologie, Hamburg 1999

Wikipedia-Einträge: http://de.wikipedia.org/wiki/Tagelied, http://de.wikipedia.org/wiki/Parodie (05. Juni 2006)

ein Kind der 70er • studierter Anglist/Amerikanist und Mediävist (M.A.) • wohnhaft in Berlin • Betreiber dieses Blogs zanjero.de • mehr über Alexanders Schaffen: www.axin.de ||

ein Kind der 70er • studierter Anglist/Amerikanist und Mediävist (M.A.) • wohnhaft in Berlin • Betreiber dieses Blogs zanjero.de • mehr über Alexanders Schaffen: www.axin.de ||