Die Geschichte der Computer ist vielerorts erzählt worden. Die meisten Erzählungen folgen dem historischen Verlauf und fokussieren auf bestimmte Momente, Protagonisten oder Entwicklungen. Doch keine Entwicklung, keine Person, kein Moment steht für sich allein. Jedes Element ist eingebunden in ein vielfältiges Netzwerk von Vorgeschichten, Wertvorstellungen und Moden. Aus jedem ergeben sich neue Geschichten, Ansichten und Kulturtechniken.

Der Beitrag bildet den Auftakt zum Buch „Der Apple-Faktor“. (bei amazon.defür 14,90 Euro bestellen)

Unsere Zeit ist nicht schneller geworden. Die Technik hat uns dazu ermächtigt, sie schneller werden zu lassen. Wir rennen unseren eigenen Visionen und Ansprüchen hinterher und nehmen die Werkzeuge als gegeben hin. Erst wenn ein Werkzeug nicht wie vorgesehen funktioniert, erhalten wir eine Ahnung von unseren Abhängigkeiten.

Von Computertechnologie abhängig zu sein bedeutet Abhängigkeit von einem funktionierenden Stromnetz. Es bedeutet, sich auf Technik einzulassen und diese bedienen zu lernen. Es bedeutet auch, sich mit Problemen herumzuschlagen, die nicht einmal im weitesten Sinn mit Überleben und Arterhaltung zu tun haben. Technologie kann aber auch unseren Alltag erleichtern, die Kommunikation mit anderen Menschen bereichern, uns Freude schenken und Erfolgserlebnisse bescheren, wenn wir wieder eine neue Herausforderung gemeistert haben.

Herausforderungen halten uns wach und lebendig. Wir können uns nicht auf einmal Erreichtem ausruhen, sondern müssen stetig mitlernen und „mit der Zeit gehen“. Es ist selbstverständlich, dass heute eine 50-Jährige Computerprogramme verwendet, die zehn Jahre zuvor noch nicht einmal als Idee existiert haben. „Das hab ich nicht gelernt“ ist die geistige Bankrotterklärung. Es ist heute selbstverständlich, dass sich jeder ständig weiterbilden muss – ob in einem Kurs oder autodidaktisch.

Computer sind zu Alltagsgegenständen geworden. Die Bedienweisen sind etabliert und lassen sich auf neue Problemfelder anwenden. Technik ist allgemein menschlicher geworden. Das Schlagwort der „Nutzerfreundlichkeit“ hat sich von der leeren Marketinghülse entfernt und zunehmend reale Bedeutung bekommen. Die Nutzer hecheln dabei der Technik immer hinterher. Während die Ingenieure schon an der nächsten großen Idee tüfteln, arbeiten sich die Menschen noch in die letzte ein. Immer mehr Nutzer wissen, wie Geräte zu bedienen sind, sodass die Ingenieure auf immer kundigere Bediener treffen. Die Ingenieure haben gelernt, dass Menschen mit ihren Ideen arbeiten müssen und achten vermehrt ebenso auf menschliche wie technische Bedürfnisse.

So profitieren alle davon. Die Menschen erhalten stetig neue Herausforderungen. Die Ingenieure planen und konstruieren immer weiter an unserer Zukunft. Die technische Entwicklung schreitet voran. Im Zentrum der Computerentwicklung stand in den vergangenen drei Jahrzehnten ein angebissener Apfel.

Die Firma mit dem prominenten Logo hat den Computer nicht erfunden, sondern menschlich und damit für alle bedienbar gemacht. Viele andere Unternehmen orientieren sich bei eigenen Entwicklungen an Apple-Geräten, und bei Vergleichen müssen diese dann gegen Apple-Geräte bestehen. Kaum eine Vorstellung von Smartphones kommt ohne Verweis auf Apples iPhone aus, und neue Geräte werden mit diesem verglichen. In den 1980ern bildete Apples Macintosh die Folie, vor der grafische Benutzeroberflächen beurteilt wurden, seit 2001 müssen sich mobile Musikplayer mit dem iPod messen, und seit 2007 bildet das iPhone die Referenz.

Auch wenn es mitunter so klingen mag, ist Apple weder als Messias noch als unfehlbar anzusehen. Viel interessanter ist, wie es dem Unternehmen gelingen konnte, mit seinen Produkten Standards zu setzen und aufzufallen. Zu den Entwicklungen trägt Apples Firmenkultur und Selbstverständnis viel bei. Das Unternehmen entstammt mental der Hippie-Kultur und ist auch heute nicht am schnellen Geld interessiert. Vielmehr wollen die Mitarbeiter Produkte entwickeln, die sie selbst gern verwenden möchten. Diese Perspektive ist auch für die Beurteilung wichtig.

Computer wurden von Mathematikern theoretisch definiert, werden von Ingenieuren gebaut und von Managern gekauft – jedenfalls im Unternehmensumfeld. Interessanter ist aber der Blick des Durchschnittsanwenders auf die Technik: Nach welchen Kriterien wählt er oder sie ein anzuschaffendes Gerät aus? Welche Annehmlichkeiten oder Ärgernisse begegnen ihm oder ihr im Nutzeralltag? Wieviel muss er oder sie wissen, um mit einem Computer ein Ziel zu erreichen? Da ich bereits mehr als mein halbes Leben selbst als Anwender vor Computern sitze, werde ich auch auf den nächsten etwa 200 Seiten diese Perspektive einnehmen und versuchen, einige der Fragen nicht nur zu beantworten, sondern Hintergründe aufzuzeigen und Vorgänge verständlich zu machen.

Um das Wesen von Computern zu verstehen, lohnt ein Blick in die Geschichte. Dabei interessieren weniger Jahreszahlen und ein fortwährendes Faktenstakkato. Wessen Herz dafür schlägt, konsultiert Lexika oder wird auch bei der Wikipedia fündig. Es lohnt sich in jedem Fall, zahlreiche Begriffe aus diesem Buch dort einzugeben, um mehr zu erfahren, denn ich werde vieles nur anreißen oder mich auf einzelne Aspekte beschränken.

Im Zentrum dieses Buches stehen allgemeine Entwicklungen, wobei ich auch das gesellschaftliche und technische Umfeld berücksichtige. So ist kein technischer Abriss entstanden, sondern eine Rückschau auf die vergangenen 30 Jahre, der mitunter die Gefilde der Kulturgeschichte oder Medientheorie streift. Im Zentrum stehen drei wesentliche Ereignisse:

- der interaktive Raum, den Douglas Engelbart 1968 vorstellte

- der Macintosh (1984) als erster erfolgreicher Computer mit einer grafischen Benutzeroberfläche

- das System MacOS X (ab 2001) als Manifestation zahlreicher Veränderungen in der Computertechnik, quasi als „grafische Benutzeroberfläche 2.0“

Flankierend und um durch Unterschiede bestimmte Aspekte besser erklären zu können, werde ich gelegentlich auf Windows zu sprechen kommen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein Vergleich problematisch ist, da Windows als Produkt völlig anders angelegt ist als MacOS X. Ich wage dennoch den Versuch eines direkten Vergleichs in Kapitel 10.

Bevor wir bei der aktuellen Generation von MacOS X und Windows landen, schauen wir in die Geschichte. Kapitel 2 stellt die Vorläufer unserer heutigen Computer vor. Die Kapitel 3 bis 6 betrachten die grafische Oberfläche. Zwei wesentliche Entwicklungen machten diese erst möglich: Neben den Eingaben mittels Tastatur erweiterte das Zeigen mit Mauszeiger oder direkt mit dem Finger auf dem Bildschirm die Interaktion mit Computern (Kapitel 3). Damit einher ging der Paradigmenwechsel, dass Befehle nicht mehr eingegeben werden müssen, sondern angeklickt werden können (Kapitel 4). In Kombination erschaffen beide Entwicklungen einen Interaktionsraum, in dem der Nutzer Computerinhalte direkt manipulieren kann. Dieser bildet zwar virtuell einen Schreibtisch nach (Kapitel 5), funktioniert aber nach eigenen Regeln. Der Abschied von der Buchstabendarstellung hat direkten Einfluss auf den grafischen Interaktionsraum (Kapitel 6).

Die Verbreitung von Netzwerkdiensten wie dem Internet (Kapitel 7) beeinflusst unseren alltäglichen Umgang mit Computern ähnlich stark wie der Übergang von Befehlsfolgen zur Mausbedienung. Das Internet integriert viele alte Medienformen in den Computer, sodass diese Maschine zunehmend ins Zentrum unseres Alltags rückt, wenn sie dort nicht bereits angekommen ist. Drei allgemeinere Betrachtungen beschließen den Ausflug in die Geschichte: Die ständige Notwendigkeit zu Kompromissen (Kapitel 8), die Darstellung von Software-Entwicklungen wie Office- und Multimedia-Programmen (Kapitel 9) sowie der Vergleich zwischen Windows- und Mac-System (Kapitel 10).

Das größte Problem besteht darin, dass es keinen Hersteller gibt, der sich direkt mit Apple vergleichen ließe. Microsoft stellt zwar auch Software her, aber keine Computer. Deshalb muss Windows als eigenes Produkt auf dem Markt bestehen, während das Mac-System nur auf Mac-Computern läuft. Sony hatte mit dem Walkman zwar einen populären Musikspieler im Angebot, doch der Erfolg des iPod ist ohne iTunes nicht vorstellbar. Das iPhone vereint ebenso wie das iPad mehrere Geräte in einem: Internet-Gerät, Medien-Abspielgerät und im Fall des iPhone noch das Telefonieren. Die Medien-Funktionalität profitiert von dem Zusammenspiel mit iTunes. Das Nutzererlebnis profitiert von einer cleveren Verbindung des Mobilgeräts mit dessen Programmen.

Apple versteht seine Produkte als Einheit aus Hard- und Software. Das ist der Unterschied zu allen anderen Anbietern. Daher resultiert auch Apples Kontrollbedürfnis. Denn nur wenn alle einzelnen Bestandteile, die zur Nutzererfahrung beitragen, optimal aufeinander abgestimmt sind, können Frusterlebnisse vermieden werden. Dabei gilt wieder die Anwenderperspektive: Was für einen Profi eine willkommene Herausforderung oder gar kein Problem darstellt, will der gewöhnliche Nutzer meist nicht wissen. Für ihn oder sie soll das Gerät einfach funktionieren, im doppelten Wortsinn „einfach“: unkompliziert und selbstverständlich.

Ich möchte Apple nicht als Revolutionär feiern, sondern darlegen, wie etwas funktioniert, wie sich etwas auswirkt, was Apples Computer-„Welt im Innersten zusammenhält“. Auch wenn Apple zahlreiche Patente zur Computernutzung und -herstellung hält, haben sie viele grundlegende Technologien nicht selbst erfunden. Beispielsweise hat Douglas Engelbart bereits 1968 die Maus-Bedienung öffentlich präsentiert. Aber erst Apple hat diese mit weiteren Entwicklungen zusammengeführt und in einem marktfähigen Produkt zur Reife gebracht und die Maus zum neben der Tastatur wichtigsten Eingabegerät werden lassen. Ebensowenig hat Apple das ↑ Internet erfunden, auch wenn viele der frühen Computer im Netz Macintosh-Rechner waren und ein Großteil der Internetseiten auf diesen Computern erstellt wurde. Apple erfand ebenso weder den Online-Musikvertrieb noch den mobilen MP3-Player. Sie schufen aber Produkte, die einfach zu bedienen sind und die Technik zu den Menschen brachte, damit wurden iTunes Store und iPod in beiden Bereichen die Marktführer. Das iPhone ist bei aller Großartigkeit nichts anderes als ein Smartphone. Smartphones gab es auch vor dem iPhone. Dennoch war es so erfolgreich wie kein zweites.

Wie konnte es dazu kommen?

Versprechen: Wenn das Marketing behauptet, ein Gerät von Apple könne etwas, dann kann es das auch. Möglicherweise kann es nicht viel mehr, dafür das Versprochene richtig gut. Der Nutzer verspürt nicht den Wunsch, etwas anderes ausprobieren oder nutzen zu wollen, weil dieses Produkt im jeweiligen Bereich eben herausragend gut ist. Das iPhone hatte zwar nur wenige Programme, aber jedes war einfach nutzbar und erfüllte seinen Zweck sehr gut. Der Nutzer musste nicht auf das iPhone warten; wenn er eine Aktion ausführte, reagierte das Gerät sofort. Das kann mein Nokia-Telefon nicht; die meisten Fehleingaben resultieren daraus, dass das Gerät zu langsam in ein gewähltes Menü wechselt. Windows-Smartphones versprachen ebenfalls mehr als sie hielten, die Synchronisation mit dem PC gelang mitunter nicht vollständig. Mobil-Programme wirkten wie billige Krüppel der PC-Version und enttäuschten die Erwartungen.

Qualität: Apple ist kein Ramsch-Anbieter, sondern ein Markenhersteller. Die Geräte sind von überdurchschnittlicher Qualität. Diese fühlt sich auch nach Jahren noch gut an. Nicht umsonst haben Apple-Computer hohe Wiederverkaufswerte. Auch die ersten iPhones sind immer noch begehrte Geräte. Preislich ist das iPhone in der Oberklasse anzutreffen und nicht auf dem Grabbeltisch. Dafür werden auch keine Billigbauteile verbaut, beispielsweise besitzt das Display eine sehr gute Darstellungsqualität. Das Nexus One dagegen muss seine schlechtere Farbdarstellung durch ein alltagsuntaugliches Überstrahlen ausgleichen.

Fokus: Stets steht eine Aufgabe oder ein Nutzerbedürfnis im Vordergrund. Alles andere hat sich diesem unterzuordnen und diesem zu dienen. Apple erklärt nicht, wozu etwas gut sein könnte, sondern welche Aufgabe gelöst werden kann oder welches Bedürfnis gestillt wird. Erstmals brachte das iPhone einen Browser auf ein Mobiltelefon, der Internetseiten wie ein Computer anzeigte. Damit fand das Internet Platz in der Jackentasche und war mobil geworden. Die Nutzer waren nicht mehr auf einen Computer oder speziell angepasste Internetseiten angewiesen, sondern konnten an jedem Ort durch das Web surfen.

Service: Das Unternehmen steht zu seinen Produkten. Von wenigen Fällen abgesehen, ist der gebotene Service erstklassig, unkompliziert und weit jenseits des Standard. In Umfragen landet Apple stets auf den vordersten Plätzen der Kundenzufriedenheit – bei Produkten und Service. Mit jeder Software-Version erhielt das iPhone zusätzliche Funktionen, davon profitieren auch die ersten Geräte. Dabei muss der Kunde nicht umständlich herumhantieren, sondern die Update-Funktion ist ohne extra Aufruf in den normalen Umgang mit dem Gerät integriert, wenn es zum Laden oder Daten-Synchronisieren an den Computer angeschlossen wird. Die Hotlines beraten zumeist kompetent und zeigen sich bei Problemen kulant.

Liebe zum Detail: Wer ein Apple-Gerät besitzt, entdeckt irgendwann eine nette Kleinigkeit. In der ↑ Software versteckt sich eine nützliche Funktion, die ↑ Hardware weist einen Konstruktionsvorteil auf, der sich erst nach längerer Benutzung als solcher erweist – oder wenn er bei anderen Geräten fehlt. Das wertet das Gesamterlebnis auf. Die Darstellung von SMS als Chatdialoge ist solch eine liebevolle Aufwertung. Auch die „visual Voicemail“ ist mehr als nur technische Spielerei. Wenn das iPhone abhanden kommt, sind durch die automatische Synchronisierung beim Laden alle Daten noch auf dem Computer vorhanden, so kann das nächste Gerät schnell in Betrieb genommen und auf den Daten-Stand des alten Geräts gebracht werden.

Image: Nicht umsonst trägt das Unternehmen einen untechnischen Firmennamen. Das iPhone profitiert von Apples Image, komplizierte Technik leicht bedienbar zu gestalten. Seit Jahren erhalten Apple-Produkte renommierte Design-Preise.

Die geschlossene Kultur und Apples Kontrolle über angebotene Apps sowie der konsequente Verzicht auf Flash im Browser lösen zwar im Internet heiße Diskussionen aus, können aber nicht die Vorzüge abwerten. Auch die Notwendigkeit, den Akku in einem Gerät selbst wechseln zu können, erschließt sich mir nicht. Jedes Mobiltelefon, das einen dieser sogenannten Mängel nicht aufweist, scheitert bei mindestens einem der genannten Hauptpunkte.

Prolog: Biografische Annäherung

In den folgenden Kapiteln werde ich mich vorwiegend dem Macintosh widmen. Um zu verstehen, wie es dazu kommen konnte, bietet ein nostalgischer Ausflug in seiner Kürze nicht nur biografisches Anschauungsmaterial, sondern auch technische Hintergründe.

Mitte der 90er war ich in der privilegierten Situation, auf vier Computer zuzugreifen. Man stelle sich vor: ein Jugendzimmer mit Bett, Bücherregal, Kleiderschrank, Schreibtisch und Stuhl. Auf dem Schreibtisch steht ein Monitor, an den ein IBM-kompatibler ↑ PC (mit 486-Prozessor) angeschlossen ist. Der Commodore 128 steht mit seinem Bernstein-Monitor in einer Ecke, sodass ich ihn jederzeit anschalten und benutzen kann. Den Amiga 500 mit seinem Monitor muss ich extra aufbauen. Fuhr ich ins Büro, schaltete ich dort „meinen“ Macintosh Performa 5200 CD ein. Was wie Prahlerei für Computerfreaks klingt, unterstreicht die Vielfalt des damaligen Marktes, der neben dem heute allgegenwärtigen Windows von Microsoft zahlreiche andere Computersysteme kannte.

Commodore 128

Den Commodore 128 gab es auch in einer PC-Anmutung. Ich hatte diese Version, wo der Rechner direkt in die Tastatur eingebaut und nicht in ein separates Gehäuse ausgelagert ist. Das Diskettenlaufwerk wurde als separates Gerät angeschlossen. Als ↑ „Betriebssystem“ gibt es nur eine Programmiersprache namens Basic mittels derer man Disketteninhalte anzeigen lassen, Programme starten oder auch programmieren konnte. [Abbildungen: Wikipedia]

Eigentlich ist es ein großartiges Gerät, denn es vereinigt einen Commodore 64 (kurz C 64), einen Commodore 128 (kurz C 128) und einen „normalen“ PC (allerdings mit Z80-Prozessor) in sich. Beim Starten entschied man sich für einen dieser Modi. Für den PC-Modus hatte ich als ↑ Betriebssystem CP/M und einige Anwendungsprogramme. Will man nur spielen, hält man beim Starten die Commodore-Taste und landet im C64-Modus. Den Großteil der Computerzeit verbrachte ich in diesem Modus, denn es gab schier unendlich viele Spiele.

Im PC-Modus fühlte ich mich nicht so wohl. Da konnte man nur arbeiten. Aber ich war noch jung und konnte die Großartigkeit von WordStar und dBase nicht würdigen. Dennoch habe ich vergleichsweise viel mit WordStar gearbeitet, beispielsweise meine Video-Sammlung damit erfasst. Dass dBase dafür geeigneter gewesen wäre, ging mir erst später auf. Auch meine Schulaufsätze schrieb ich mit WordStar, bis mir die Lehrerin dies untersagte, da mir die Computernutzung einen Vorteil gegenüber meinen Mitschülern geben würde. So waren die frühen und mittleren 90er.

Für den C128-Modus besaß ich kaum Programme. Ich benutzte diesen Modus eigentlich nur zum Programmieren – oder was ich darunter verstand. Das eingebaute Basic war wesentlich mächtiger als Basic 2 im C64-Modus. Es trug die Versionsnummer 7, und damit ließen sich schlichte Grafiken und Musiken leicht erzeugen. Der ausgeschriebene Name „Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code“ dieser 1964 entwickelten Programmiersprache verdeutlicht die Einfachheit: Ein Erfolgserlebnis war stets nur wenige Programmzeilen entfernt. „Richtiges Programmieren“ lernten wir dagegen in der Schule mit Turbo Pascal 6.

Die erste Version von Geos erschien 1984 und war erkennbar dem Macintosh System nachempfunden. Mit Geos 2.0 erschien 1988 die Version, mit der das Arbeiten für damalige Verhältnisse sogar Spaß machte – mir jedenfalls. Geos war auch für den Apple ][ und DOS-PCs erhältlich. [Abbildung: Wikipedia]

Der C64-Modus hatte noch einen weiteren Vorteil. Es gab ein Programm namens Geos, das genau das tat, was der ausgeschriebene Titel versprach: Graphic Environment Operating System. Es bot eine grafische Benutzeroberfläche, um den Computer zu bedienen. Wow! Mein gesamtes Geld, das ich zur Jugendweihe bekommen hatte, investierte ich in eine Speichererweiterung von 512 KB. Genau: ein halbes Megabyte. Diese wurden als zusätzliches Laufwerk in Geos integriert. Beim Starten von Geos kopierte man die Programme, mit denen man arbeiten wollte, dorthin. Dann starteten sie blitzschnell. Der Nachteil war, dass beim Beenden von Geos auch dieser Speicher gelöscht wurde, also musste man daran denken, alle Dateien wieder zurück auf Diskette zu kopieren.

Diese Computerumgebung begleitete mich von meinem 12. bis zu meinem 19. Lebensjahr.

Amiga 500

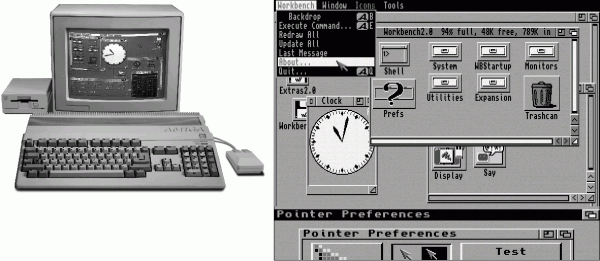

Der Amiga 500 bildete das Einstiegsgerät, wie beim späteren Amiga 1200 war das Diskettenlaufwerk direkt eingebaut, ein weiteres konnte zusätzlich angeschlossen werden, was sich in Ermangelung einer Festplatte auch anbot. Amiga 1000, 2000 und 4000 waren wie PCs aufgebaut (Computer und Laufwerke in einem Gehäuse, Tastatur separat), wesentlich leistungsfähiger und dementsprechend teuer. Der Amiga 4000 hatte im Bereich der Videoeffekte einen sehr guten Ruf. Die Workbench 2 konnte den Bildschirm vertikal in virtuelle Monitore mit unterschiedlichen Auflösungen und Farbtiefen teilen. [Abbildungen: Wikipedia, GUIdebook-Gallery]

Neben dem vielfältigen Spieleangebot bot der Amiga 500 eine Workbench. Zugegeben, den Großteil der Nutzungszeit verbrachte ich mit Spielen, aber hin und wieder landete ich in der Workbench, und zwar nicht nur, um ein Spiel zu starten. Im Rückblick bot die Workbench eine ausgefeilte grafische Benutzerumgebung (Graphical User Interface, ↑ GUI), damals war mir das kaum bewusst.

Das größte Manko bildete auch hier das Fehlen einer Festplatte. Bei jedem Neustart musste man alle Einstellungen neu vornehmen. Da sich mein Neun-Nadel-Drucker (ein Seikosha SP 180 VC, sowas merkt man sich) allerdings nicht an den Amiga anschließen ließ, sondern nur an den C 128, nutzte ich den Amiga weit jenseits seiner Möglichkeiten. Stattdessen bastelte ich mit GeoPublish unter Geos Handouts für Schulreferate. Dabei schimmerte beim Starten einer Textverarbeitung, eines Malprogramms oder anderer ernsthafter Programme auf dem Amiga deutlich das Potenzial durch.

Aber der Amiga war nun mal ein Spielecomputer. Ich kannte niemanden, der damit ernsthaft arbeitete. Allenfalls für das Basteln von beeindruckenden Multimedia-Effekten mit einem Demo-Maker oder für das Erstellen von Musik – Komponieren wäre in meinem Fall ein zu starkes Wort – war er hervorragend geeignet und ließ „normale PC-Nutzer“ neidisch gucken. Dass der Amiga für seine Zeit einer der fortschrittlichsten und modernsten Computer war, wurde mir erst später klar – als er vom Markt verschwunden war.

In den sehr späten 90ern kaufte ich mir die neueste Workbench-Version 3.1, benutzte sie aber kaum, da einige Programme damit plötzlich nicht mehr liefen. Sie war aber wirklich schick!

Die Geschichte des Amiga bei Arstechnica: 1 2 3 4 5 6 7

IBM-kompatibler PC

Durch einen glücklichen Zufall kam ich günstig an einen gebrauchten PC mit einem 486-Prozessor und Windows 3.1. Es dauerte mehrere Wochen, bis die Maus an der seriellen Schnittstelle tatsächlich funktionierte. Dadurch kann ich noch heute Windows auch über Tastatur bedienen und weiß Tastenkürzel in vielen Situationen zu schätzen. Aber Windows war langweilig. Ich kann mich nicht mehr entsinnen, wozu ich es verwendet haben könnte.

Aus irgendeinem Grund – vermutlich hatte es mit Spielen zu tun – habe ich den Speicher auf damals gigantische 48 Megabyte aufgerüstet. Alle, die sich in meinem Umfeld „ernsthaft“ mit Computern beschäftigten, hatten keinen C 128, keinen Amiga und erst recht keinen Mac. Sie hatten IBM-kompatible PCs. Also hatte ich auch einen – wenn mir auch nie einleuchtete, warum. Denn alles, was ich tun wollte und das Bedürfnis hatte zu tun, konnte ich mit meinen anderen Computern auch tun. Mein Lieblingsspiel „The Secret of Monkey Island“ sah auf dem Amiga sogar besser aus (zwar weniger Farben, dafür aber eine höhere Auflösung und somit filigranere Grafiken) und klang besser (Acht-Kanal-Stereo).

Das erste Mal erkannte ich den Vorteil des PCs, als ich mit dem Macintosh arbeitete. Denn der Mac konnte die Disketten vom PC lesen, mit Amiga-Disketten wusste er nichts anzufangen. Somit konnte ich Texte auf Diskette speichern, zuhause am PC weiter daran feilen und sie am nächsten Tag wieder mit auf Arbeit nehmen. Theoretisch jedenfalls, praktisch habe ich das nur zweimal getan. Von Internet und eMail wusste ich damals noch nichts.

Unbewusst waren mir mehrere Aspekte bereits klar geworden. Wie toll eine Maschine tatsächlich ist, hängt von den eigenen Erwartungen ab. Für das sinnvolle Nutzen von Computern benötigt man nicht nur die richtige Hardware, sondern auch ↑ Software. Schon aufgrund der unterschiedlichen Disketten für C 128 und Amiga war für mich selbstverständlich, dass Software für jede Technik separat erstellt werden muss. Das Vorhandensein dieser Software im Zusammenspiel mit der Hardware verschafft erst das Technikerlebnis, das entweder enttäuschen oder euphorisieren kann.

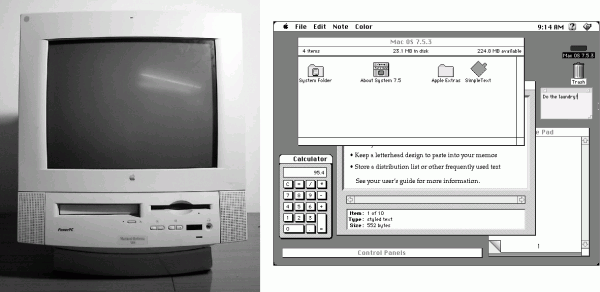

Mac

Der Performa als „All in One“-Gerät kann als Vorläufer des späteren iMac gelten. Dies war also bereits das achte Betriebssystem, das ich kennenlernte: C64-Basic, C128-Basic, CP/M, Geos, Workbench, DOS, Windows 3.1. Nun also das MacOS. [Abbildungen: Wikipedia, GUIdebook-Gallery]

Mit der gleichen Taktrate wie mein PC zuhause (75 MHz), aber mit nur 32 Megabyte Arbeitsspeicher war der Mac eine angenehme Überraschung. Alles funktionierte einfach. Ich brauchte keine Anleitung oder Erklärung oder ein Handbuch. Der Mac konnte im Hintergrund CDs abspielen, Multimedia-CDs abspielen, mit ihm haben wir Zeitungsseiten layoutet, Bilder bearbeitet und natürlich viele Texte geschrieben.

Im Vergleich dazu schien mir der PC zuhause wahrlich schwach. Er konnte keine dieser Aufgaben problemlos erledigen – was wohl auch an der Software lag, die ich hatte. Ohne, dass ich es merkte, war meine Begeisterung geweckt. Meinen ersten Ausflug ins Internet unternahm ich 1997 ebenfalls auf einem MacAn dieser Stelle noch einmal der Hinweis: Apple heißt die Herstellerfirma. Macintosh heißt die Computerlinie. Es gab auch einst Computer namens Apple ][ und Lisa und einen Handheld namens Newton. Heute besteht die Apple-Produktpalette aus Computern, die alle irgendwie Mac oder Macintosh im Namen tragen; daneben gibt es iPod, iPhone und iPad sowie mehrere Software-Titel und Online-Angebote wie den iTunes Store. Der Macintosh wird „Mac“ abgekürzt, nicht „MAC“, da die einzelnen Buchstaben ja keine Abkürzung für andere Wörter sind.. 2001 kaufte ich mir meinen ersten eigenen Laptop: ein gebrauchtes PowerBook 5300. Bis dahin hatte auch ich die Windows-Monokultur bei mir zuhause einziehen lassen und PCs mit Windows 95 und 98 verwendet. Düster sind die Erinnerungen an einen PC mit Cyrix-Prozessor, der lieber abstürzte als funktionierte. Dem Powerbook 5300 folgten 2003 ein iBook und bis heute weitere Macintosh-Laptops. Seit 2005 habe ich nur noch einen PC für „Notfälle“, die eigentlich nie eintreten, im Wesentlichen dient er dank seiner großen Festplatte als Dateiserver.

Im Rückblick fällt auf, was eine gute Rechnerausstattung und -wartung bedeutet. Allein das Layout-Programm Quark XPress, das wir auf dem Mac benutzten, kostete mehr als meine bisherige Rechnersammlung wert war. Word 6 für Mac von Microsoft gab es auch nicht umsonst. Insofern war ich in der glücklichen Lage, beide auf Arbeit einfach so benutzen zu können. Dagegen hatte ich mit Geos für 89 Mark eine Textverarbeitung (GeoWrite) und ein Malprogramm (GeoPaint) bekommen, die Wordpad und Paint für Windows locker in den Schatten stellen – jedenfalls aus meiner Sicht und für damalige Verhältnisse.Kleiner Vorgriff: Apple hatte als erster Computerhersteller auf quadratischen Bildschirmpunkten bestanden. Auf damaligen Monitoren waren die Bildpunkte (↑ „Pixel“) sonst immer rechteckig, was dazu führt, dass der Computer einen Kreis pixelt, aber eine Ellipse entsteht. Bei GeoPaint, Paint für Windows und der Kreis-Funktion von Quark XPress fiel auch eines sofort auf: Nur auf einem Mac waren Kreise rund, nie elliptisch.

Vielfalt statt Einfalt

Die Computerwelt in den 80ern und frühen 90ern war bunt und vielfältig: C 64 und 128, Amiga, PC mit DOS und Windows oder GeoWorks oder OS/2 oder GEM, Atari ST, Acorn Archimedes und Apples Macintosh-Computer. Fans erinnern sich außerdem noch an BeOS und NeXT. Heute gibt es drei große Computersysteme: Windows-PCs, Macintosh und Linux/Unix. Die drei folgen unterschiedlichen Vorstellungen.

Apple verkauft Computer inklusive Software. Hard- und Software gehören zusammen, bilden eine Einheit. Das bedeutet, ich kann nur Macintosh-Computer kaufen, die Apple herstellt, und ich kann nur Apple-Software auf Rechnern verwenden, die von Apple vorgesehen ist – nämlich die eigene. Als offensichtlicher Hauptvorteil ergibt sich daraus, dass Hard- und Software optimal aufeinander abgestimmt sind.

Der Windows-PC wird von zahlreichen Herstellern angeboten. Das bedeutet, ein Hersteller produziert einen Computer und verkauft ihn gemeinsam mit einer Windows-Lizenz. Zwei verschiedene Produkte (Windows als Software und der PC oder Laptop als Hardware) werden in einem Bündel verkauft. Viele Kunden nehmen es nicht als Bündelgeschäft wahr, aber es ist eines, das sich Microsoft mittels Verträgen auf Jahre gesichert hat. Hersteller können kaum Computer ohne Windows anbieten. Jedoch erhält man bei dem Bündelkauf nur einen „Appetitanreger“, denn die Windows-Version („Home Irgendwas“ genannt) ist in ihrer Funktionalität beschränkt. Für den vollen Funktionsumfang, der insbesondere in Unternehmen benötigt wird, will Microsoft extra bezahlt werden.

Als dritte Kategorie gibt es Linux/Unix in verschiedenen Varianten: Ubuntu, Redhat/Fedora, Mandriva, Suse, Debian usw. Dieses Betriebssystem und zahlreiche Software sind zumeist Open Source und damit kostenlos. Fehlt nur die Hardware, auf der die Software läuft. Das bedeutet, jeder kann Linux auf seinem vorhandenen Computer installieren und verwenden.

Den meisten Normalanwendern ist Microsoft als Hersteller fremd. Die wenigsten haben bislang bewusst ein Microsoft-Produkt gekauft.Die X-Box wird nicht gekauft, weil sie von Microsoft ist, sondern weil sie eine X-Box ist, nach mehreren Jahren muss Microsoft sein X-Box-Geschäft nicht mehr subventionieren. Der Zune als Musikplayer konnte nur einen minimalen Marktanteil (weniger als 3 Prozent) erlangen. Einzig die Mäuse und Tastaturen mit dem Microsoft-Logo sind als Geräte tatsächlich erfolgreich. Die Produkte dieser Firma sind ihnen als Kaufgüter fremd. Sie benutzen sie nur, weil sie auf einem Produkt, das sie kaufen (ein Computer) eben dabei sind. Oder weil sie auf einem Gerät, das ihnen der Chef vor die Nase setzt, drauf sind. Es ist nie ihre bewusste Entscheidung gewesen, ein bestimmtes Produkt aus dem Hause Microsoft zu erwerben. Im Gegensatz dazu wählt man Apple-Geräte (ob Mac, iPod, iPhone oder iPad) bewusst in Abgrenzung zu anderen Angeboten auf dem Markt aus. Diese bewusste Entscheidung erhöht die emotionale Bindung. Durch den direkten Kauf eines Apple-Produktes haben auch viele Menschen eine direkte Beziehung zu Apples Unternehmens- und Börsenwert. Warum aber Microsoft so reich ist, bleibt für viele abstrakt, denn die wenigsten Menschen kennen Leute, die tatsächlich Geld für eine Windows- oder Office-Lizenz ausgeben.

Aus Kundensicht heben die Bündelgeschäfte (zwei separate Produkte als eines anzubieten) die klare Unterscheidung zwischen Hardware-, Software- und Komplettgeräte-Anbietern auf. Da Microsoft es geschafft hat, unter Umgehung aller Kunden-Entscheidungen eine Marktdurchdringung von über 90 Prozent zu erreichen, hat es vor allem auch Linux schwer. Denn dieses fordert eine Entscheidung vom Nutzer, die für diesen bislang nicht bestand.

Auch mit Linux habe ich mich aus Neugier ab 2000 angefreundet. Doch für den Alltagseinsatz war es mir zu wenig vorhersehbar. Die technische Basis weiß zu überzeugen, aber man merkt, dass es bei Linux keine Marketingabteilung gibt. Hauptsache, etwas funktioniert, wie es aussieht und sich bedienen lässt, ist zweitrangig. Das „Benutzererlebnis“ ist mir daher im Alltag zu vielfältig. Man kann sich auf nichts verlassen, auch wenn es zunehmend Bestrebungen gibt, die verschiedenen Programme zu vereinheitlichen und intuitiver zu gestalten.

| Macintosh | Windows-PC | Linux/Unix | |

|---|---|---|---|

| Software | nur mit Rechner | theoretisch Einzelprodukt, praktisch als „Bundle“ mit Rechner | kostenlos in zahlreichen Varianten |

| Hardware | nur von Apple | zahlreiche Hersteller | jeder PC |

| Verhältnis | Einheit | zwei aufeinander abgestimmte Produkte | völlig frei zusammenstellbar |

| Zielgruppe | „the Rest of Us“ | jede/r | Versierte |

Alle Computer haben etwas gemeinsam: Sie arbeiten alle auf der Basis von Null und Eins. Doch alle Computer wollen die Nullen und Einsen in anderer Form haben. Der C 128 bevorzugt 5 ¼-Zoll-Disketten, der Amiga 500 hätte gern 3 ½-Zoll-Disketten. Diese funktionieren allerdings nicht im PC und Mac, die sich auch über CD-ROMs freuen. Neben der konkreten äußeren Erscheinung des Datenträgers unterscheiden sich auch die inneren Strukturen, in denen die Nullen und Einsen abgespeichert sind. Erst wenn ein Gerät sowohl den Datenträger auslesen als auch dessen Datenstrukturen korrekt interpretieren kann, sind die in 0 und 1 kodierten Informationen nutzbar.

Dabei ergibt sich jedoch ein weiteres Problem. Die Informationen bestehen nur aus langen Folgen von 0 und 1. Was diese bedeuten, ob es sich um Programmcode, ein Text-Dokument oder eine Musik-Datei handelt, ergibt das Umfeld. Beispielsweise legt die Datei-Endung oder eine zugehörige Meta-Information fest, wie die Nullen und Einsen zu interpretieren sind. Die Ziffernfolge, die ein C64-Spiel ergibt, könnte möglicherweise auf einem PC eine harmonische Musik-Datei sein. Erst die Zusatzinformation, wie die ↑ Bytes zu interpretieren sind, gibt ihnen Sinn, sie selbst sind eine neutrale Ziffernfolge.

Computer sind letztlich ebenso wie die Bytes sinnfrei und neutral. Erst die Sinnzuschreibung durch den Nutzer lässt sie zu mächtigen Werkzeugen werden. Der Medientheoretiker Heinz Buddemeier verdeutlicht die Ignoranz der Computer gegenüber den Menschen:

Für das Verständnis des Computers […] ist entscheidend, dass die Intelligenz beim Übergang in die Maschine ihre Einbettung in andere menschliche Fähigkeiten verliert. Aus der wahrnehmenden Intelligenz wird eine blinde Intelligenz, aus der fühlenden Intelligenz wird eine kalte Intelligenz, aus der sinngeleiteten Intelligenz wird eine dumme Intelligenz, und aus der verantwortenden Intelligenz wird eine gleichgültige Intelligenz.

Dem Computer sind Menschen egal, er behandelt alle Daten gleich, egal ob sie maschinell eingelesen, stupide abgetippt, aufwändig generiert, kreativ entwickelt oder unter großen persönlichen Opfern entstanden sind. Der Computer führt die Daten der vorgesehenen Verwendung zu und kümmert sich auch nicht um das Ergebnis. Auch wenn wir im Alltag Computer als menschenähnlich wahrnehmen mögen oder sie so behandeln, als besäßen sie menschliche Eigenschaften (Respekt gegenüber unserer Arbeit, Interesse für unser Tun) – Computer sind im schlimmsten aller Sinne neutral und gleichgültig. Wir Menschen sind diejenigen, die den Wert und die Bedeutung der Arbeit herstellen.

Da ein Computer nichts anderes kann als zu addieren und nach vorgegebenen Regeln Entscheidungen zu treffen (Programmschleifen, -verzweigungen), muss jede Vermenschlichung dieser Maschine zur Enttäuschung führen. Bei den frühen Vertretern trat dieser Vermenschlichungseffekt aufgrund der massiven maschinenhaften Erscheinung deutlich weniger stark auf als heutzutage, wo uns Computer immer mehr entgegenkommen.

Überblick über „Der Apple-Faktor, Band I“:

1. Einleitung

2. Die Anfänge

3. Von der Taste zum Touch

4. Von der Anweisung zum Klick

5. Virtueller Schreibtisch

6. Vom Buchstaben zur Transparenz

7. Vom Einzelplatz zum Netz

8. Von der Philosophie zum Kompromiss

9. Die wunderbare Welt der Software

10. Zum Ende: Versuch eines Vergleichs zwischen Mac OS X und Windows Sieben

Epilog: Eine neue Zeit

ein Kind der 70er • studierter Anglist/Amerikanist und Mediävist (M.A.) • wohnhaft in Berlin • Betreiber dieses Blogs zanjero.de • mehr über Alexanders Schaffen: www.axin.de ||

ein Kind der 70er • studierter Anglist/Amerikanist und Mediävist (M.A.) • wohnhaft in Berlin • Betreiber dieses Blogs zanjero.de • mehr über Alexanders Schaffen: www.axin.de ||

Pingback: Der Apple-Faktor, Band I | zanjero.de

Pingback: Der Apple-Faktor: Zum Ende | zanjero.de

Pingback: Der Apple-Faktor: Epilog – Eine neue Zeit | zanjero.de

Pingback: Der Apple-Faktor: Die wunderbare Welt der Software | zanjero.de

Pingback: Der Apple-Faktor: Von der Philosophie zum Kompromiss | zanjero.de

Pingback: Der Apple-Faktor: Vom Einzelplatz zum Netz | zanjero.de

Pingback: Der Apple-Faktor: Vom Buchstaben zur Transparenz | zanjero.de

Pingback: Der Apple-Faktor: Virtueller Schreibtisch | zanjero.de

Pingback: Der Apple-Faktor: Von der Anweisung zum Klick | zanjero.de

Pingback: Der Apple-Faktor: Von der Taste zum Touch | zanjero.de

Pingback: Der Apple-Faktor: Die Anfänge | zanjero.de